Luglio 1970-luglio 2020. Sono iniziate da qualche giorno le celebrazioni per il 50° anniversario della rivolta di Reggio Calabria per il capoluogo di regione. Un evento fondamentale per capire la storia di ieri e quella di oggi. Anche noi diamo il nostro contributo di memoria e tratteggiando il contesto con quanto scrive Francesco Forgione nel suo libro “Porto Franco”. Una sorta di piccolo diario della rivolta di Reggio.

Boia chi molla

dal libro “Porto Franco” di Francesco Forgione

E’ una terra strana la Calabria, impervia e aspra sia nelle spigolosità della natura che in quelle degli uomini. Terra di banditi, scrivevano i viaggiatori che attraversavano il Sud tra la fine del Settecento e i primi dell’Ottocento. Quelli arditi e coraggiosi, perché gli altri, per evitare rischi, se ne tenevano alla larga e appena arrivavano a Napoli si imbarcavano sulla prima nave diretta a Palermo.

Forse è tutta colpa del fatto che la Calabria è sempre stata una provincia, mentre i calabresi non hanno mai accettato di essere sudditi di regni che non sono mai stati loro: o erano regni di Napoli o delle Due Sicilie. La Calabria, almeno nei nomi, non esisteva mai. E quando alcuni come i vecchi briganti hanno provato a dire che non ci stavano, li hanno deportati in catene e sterminati in un bagno di sangue.

In questa storia lunga secoli è nato e cresciuto un odio verso ogni forma di potere costituito che non ha trovato pari in nessun’altra parte d’Italia. E’ lo stesso odio che, col tempo, si è trasformato anch’esso in potere, si è fatto contro-stato e alla fine, come un parassita, è diventato Stato nello Stato.

Poteva succedere solo qui, dove niente è così come appare, ogni cosa ha più facce o è almeno doppia, dai suoi mari, lo Ionio e il Tirreno, alle sue più grandi montagne, l’Aspromonte e la Sila. E persino il nome… Qualcuno ha mai sentito dire le Lombardie o le Toscane o le Ligurie? La Calabria sì, perché esiste quella Citra e Ultra, prima e seconda. Ancora oggi, percorrendo l’autostrada verso Sud, quando si arriva a Salerno e cominciano le code interminabili per i lavori in corso da sempre, si trovano le indicazioni che segnalano come percorso alternativo la SS 19 delle Calabrie. Insomma, c’è scritto pure sui cartelli, di Calabria non ce n’è una sola.

Figuriamoci se il 1970, con la nascita delle Regioni, tutto poteva filare liscio. Portare il nome al singolare era stato facile. Regione Calabria. Città capoluogo, invece, ce n’erano almeno due. E non è che i notabili democristiani e socialisti di Catanzaro e di Cosenza, che con i loro partiti reggevano il governo di Roma, si potevano sedere a tavolino e fottere l’unica città che nel suo nome aveva pure quello della Regione. Anche perché era chiaro a tutti che diventare capoluogo non significava solo mettersi un pennacchio, ma anche l’arrivo di tanti soldi, uffici, impiegati, lavoro. E voleva dire soprattutto avere la politica sotto controllo, con assessori e consiglieri regionali a portata di mano ogni giorno, perché, con la fame che c’era, problemi da risolvere e favori da fare ce n’erano davvero tanti.

Questo pensavano a Reggio Calabria, in quella calda estate del 1970, il sindaco della città, la gente della strada e i caporioni della rivolta che covava da tempo e stava per scoppiare. Dopo più di dieci anni di valigie di cartone e treni della speranza presi come carri bestiame per andare a lavorare nelle fabbriche del Nord, l’occasione non si poteva perdere e nessuno gliela poteva scippare.

Il 7 giugno si era votato per la prima volta per eleggere i consigli regionali e il Commissario governativo per l’istituzione della regioni aveva convocato la prima riunione del parlamentino calabrese per il 13 luglio. La sede scelta era stata Catanzaro, ma solo perché era l’unica sede di Corte d’Appello della Calabria e così prevedeva la legge.

Per i reggini, invece, legge o non legge, era una provocazione, Lo aveva detto chiaro e tondo il sindaco Battaglia, un capopopolo democristiano quarantenne che già il 5 luglio aveva arringato una piazza di 50.000 persone con un comizio infuocato e aveva chiesto a tutti i consiglieri regionali eletti a Reggio di non partecipare all’insediamento del nuovo Consiglio regionale. Gli unici che non avevano raccolto l’appello erano stati i comunisti, che di Reggio se ne fregavano e a Catanzaro c’erano andati da soli. E soli erano rimasti anche il giorno dopo, quando il sindaco aveva proclamato lo sciopero generale e tutta la città si era fermata. Era tutto chiuso: banche, scuole, uffici, negozi.

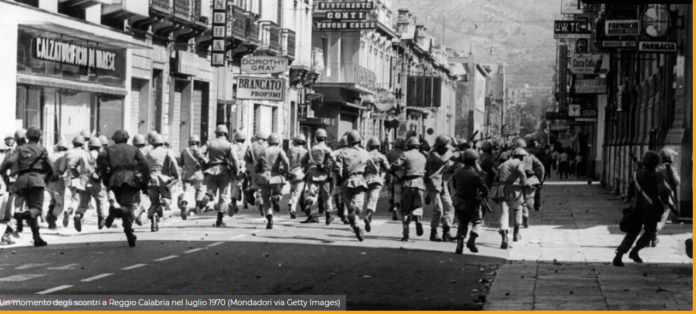

Proprio quel giorno accade quello che nessuno si aspettava: cortei spontanei si muovono in tutta la città e convergono verso il centro, mentre nei quartieri si alzano le prime barricate. Piazza Italia si era riempita di gente che arrivava da tutte le parti. La folla è pacifica, ma solo fino a quando un commissario di polizia con la fascia tricolore non fa squillare la tromba. Quando parte la prima carica con i lacrimogeni e i manganelli, la scintilla esplode. E’ l’inizio della rivolta.

Gli eventi sorprendono e travolgono tutti. O forse proprio tutti no. Perché da mesi l’aria era strana e a Reggio si sentiva covare “fuoco sotto la cenere”. Il 15 luglio, dopo una seconda giornata di scontri con l’assalto alle federazioni del Pci e del Psi, succede quello che molti temevano e alcuni aspettavano. Al calare della sera, in una traversa del corso principale, viene trovato il corpo senza vita di un ferroviere, Bruno Labate. La voce corre di strada in strada, di quartiere in quartiere, arriva nei paesi della provincia. Nella notte Reggio non dorme. Da quel momento la storia della rivolta cambia segno o forse prende il corso che da tempo alcuni stavano preparando.

La guida passa nelle mani del Comitato d’azione per Reggio capoluogo, l’ala estrema e oltranzista del movimento. Il suo leader è Francesco, Ciccio, Franco, un sindacalista fascista con forti legami popolari. E’ lui che conierà lo slogan simbolo delle barricate di Sbarre e Santa Caterina che diventerà una delle parole d’ordine della destra, in voga tra fascisti e neonazisti ancora oggi: Boia chi molla è il grido di battaglia.

Come sempre accade per le cose calabresi, c’era voluta la morte del ferroviere perché Reggio diventasse una notizia e i mezzi d’informazione nazionali si accorgessero di quello che stava succedendo attorno alla vicenda del capoluogo. Da quel giorno giornalisti, reporter, televisioni invadono la città dello Stretto e le immagini della rivolta faranno il giro del mondo.