Dario Brunori, in arte Brunori Sas, è una persona intelligente, e lo si percepisce dall’uso disinvolto dell’ironia. Un’ironia che, ad alcuni, potrebbe apparire come una corazza per schermarsi dalla coda di polemiche che, da giorni, scodinzola attorno ai numerosi elogi ricevuti per la sua partecipazione al Festival di Sanremo. E anche se così fosse, nulla toglierebbe al suo talento ironico, che, come tutti sanno, è sinonimo di intelligenza e che in Dario sembra essere innato.

L’accusa che gli viene mossa è quella di aver plagiato lo stile e le melodie di Francesco De Gregori. Secondo alcuni, il suo approccio musicale, fortemente influenzato dal cantautore romano, dimostrerebbe una presunta mancanza di originalità, sia nelle sonorità che nei testi. Ma Brunori ha saputo rispondere con una metafora efficace e tagliente: dire che somiglia a De Gregori è come dire a un calciatore che somiglia a Platini. Un’affermazione che, lungi dall’essere una difesa, si trasforma in un complimento, ribaltando completamente l’accusa e dando una lettura totalmente positiva di questo accostamento. Essere paragonato a un maestro del cantautorato italiano come De Gregori non può che essere un riconoscimento, un elemento di valore che Brunori accoglie con il suo inconfondibile senso dell’ironia, trasformando la critica in un attestato di stima. Anche se c’è da dire che ha più volte dichiarato di sentirsi ispirato più da Lucio Dalla che da De Gregori, condividendo con lui lo stile giocoso e la profonda umanità delle sue canzoni.

Dario sa benissimo, perché è una persona colta, che l’ispirazione è sempre stata un elemento chiave nella creazione artistica. Ogni artista, in qualche misura, si rifà a ciò che è venuto prima di lui, trasformandolo, adattandolo e arricchendolo con la propria sensibilità e visione. La musica non è mai un’isola separata dal contesto storico e culturale, ma piuttosto un continuo scambio di idee e influenze. Un filo rosso che da tempo in Italia si era interrotto, ed è ormai chiaro a tutti che Dario ha raccolto il testimone della tradizione del cantautorato italiano, riempiendo un vuoto che durava da anni. Saper innovare e reinterpretare la tradizione cantautorale italiana, dandole nuova vita, è di sicuro un talento. E Dario ha dimostrato di avere il giusto talento anche per rappresentare, oggi, la grande scuola del cantautorato italiano.

Sebbene Brunori possa aver tratto ispirazione da De Gregori nella narrazione poetica e nell’approccio musicale, e questo è evidente, il suo linguaggio, i suoi temi e il suo modo di raccontare la quotidianità presentano una chiara identità personale. La sua musica, pur rievocando con intelligenza la tradizione del cantautorato italiano, si distingue per una scrittura contemporanea e intimista che lo rende un artista originale e non una semplice copia. Ma se è vero che Brunori Sas può ricordare De Gregori, è altrettanto vero che lo stesso De Gregori è stato a lungo paragonato a Bob Dylan, al punto da essere definito il “Bob Dylan italiano”. Questo perché, nel corso della sua carriera, ha tratto grande ispirazione dallo stile musicale e narrativo di Dylan, tanto da dedicargli un intero album tributo, De Gregori canta Bob Dylan – Amore e Furto. Anche De Gregori, al pari di Brunori, ha attinto da un modello musicale precedente, reinterpretandolo e adattandolo al proprio linguaggio. Che non è cosa per tutti. C’è differenza, per chi non lo sa, tra ispirarsi e copiare.

Se guardiamo ancora più indietro, troviamo il grande Fabrizio De André, che ha spesso utilizzato melodie già esistenti per musicare molti dei suoi testi. Giusto per fare qualche esempio: “La Canzone dell’Amore Perduto” riprende una melodia di Georg Philipp Telemann, precisamente dal Concerto in Re maggiore per tromba, archi e basso continuo, dimostrando la capacità di saper fondere musica classica e cantautorato. “Via del Campo”, inizialmente creduta una melodia popolare del XVI secolo, si scoprì poi essere stata utilizzata da Enzo Jannacci per “La mia morosa la va alla fonte”. Oltre a questi, vi sono numerosi altri casi in cui De André ha attinto a repertori già esistenti, come “Il Testamento” e “Morire per delle idee”, che derivano dal repertorio di Georges Brassens, rispettivamente adattamenti di “Le Testament” e “Mourir pour des idées”, ma per fare questo serve talento e genialità, non tutti sono capaci di rendere proprie le influenze ricevute, trasformandole in qualcosa di unico e riconoscibile così come faceva Faber. Solo i grandi ci riescono. Anche Francesco Guccini, all’inizio della sua carriera, quando suonava negli Snakers, si ispirava musicalmente agli Everly Brothers e a Peppino di Capri. Qualcuno se la sente di dare del copione a De Gregori, Guccini e De André? Certo che no! E questo vale anche per Brunori.

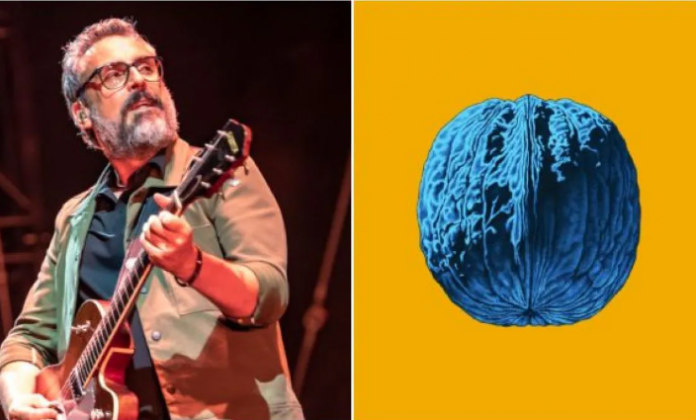

La capacità di saper trarre ispirazione dai grandi è una qualità, non un difetto. È sempre stato così. E Dario questa qualità ce l’ha: non è certo facile lasciarsi ispirare da capolavori assoluti senza correre il rischio di cascare nel plagio. Ma Dario sa come trarre ispirazione restando unico nel “suo genere”. La canzoni di Dario, seppur influenzate dallo stile cantautorale dei grandi, vivono di vita propria. E nell’ultimo album, “L’albero delle noci”, questo suo enorme talento di saper raccogliere queste influenze musicali e restituirle con originalità, viene fuori in tutta la sua forza. Dopo averlo ascoltato più volte l’album, i richiami ai grandi della musica italiana arrivano spontanei. Un vero e proprio concentrato di ispirazione.

TRACKLIST – L’ALBERO DELLE NOCI

1. Per non perdere noi

2. L’albero delle noci

3. La ghigliottina

4. La vita com’è

5. Pomeriggi catastrofici

6. Il morso di Tyson

7. Fin’ara luna

8. Più acqua che fuoco

9. Luna nera

10. Guardia giurata

L’album si compone di 10 brani, alcuni già conosciuti come La Ghigliottina, forse il testo più bello dell’intero album, dove Dario, con uno stile sarcastico e un linguaggio diretto, denuncia il vuoto emotivo e l’ipocrisia della società contemporanea. La canzone ricorda le sonorità di Daniele Silvestri.

La vita com’è, colonna sonora del film “Il più bel secolo della mia vita”, è una canzone che parla di accettazione e consapevolezza, con la sincerità e la poesia tipiche di Brunori Sas, un modo intelligente di coniugare il cantautorato italiano con il pop d’autore, un po’ alla Samuele Bersani.

“Il morso di Tyson” è una canzone che utilizza la metafora del celebre morso di Mike Tyson a Evander Holyfield nel 1997 per rappresentare un ultimo, disperato tentativo di salvare una relazione ormai al tappeto. È l’unica canzone dove Dario si ispira a se stesso: il richiamo allo stile di “Per due che come noi” è evidente.

“L’albero delle noci”, presentata a Sanremo, è una canzone bellissima e dolcissima che racconta le emozioni legate alla paternità, con sonorità che evocano i canti “degregoriani”.

Poi ci sono gli inediti che hanno come filo conduttore l’amore e la famiglia.

“Pomeriggi catastrofici” è un viaggio malinconico e ironico nei ricordi di un’infanzia passata tra riti familiari, il ricordo di chi non c’è più, piccoli piaceri quotidiani e un’ingenuità ormai perduta, una canzone che pare essersi ispirata alle ballate tipiche di Stefano Rosso.

“Fin’ara Luna”, cantata in dialetto cosentino, è una lettera aperta a Maria, figura amata e scomparsa, evocata con dolcezza e disperazione per tutta la canzone. Non si può fare a meno di notare in questa bellissima ballad la similitudine con le sonorità di Pino Daniele nell’intro e l’esecuzione alla Murolo.

“Più Acqua Che Fuoco” è una riflessione profonda sulla trasformazione dell’amore e degli ideali nel tempo. Attraverso un testo diretto e metaforico, Dario racconta come il desiderio iniziale si affievolisca nelle relazioni durature, lasciando spazio a un amore più stabile e meno travolgente. Una sonorità che ricorda Battiato con innesti alla Lindo Ferretti.

“Luna Nera” è uno dei brani più poetici e malinconici dell’album, dove Dario dialoga con la luna, simbolo universale di solitudine, alla ricerca di un senso in un mondo che sembra sempre più distante e disinteressato all’umanità. L’influenza di Fabrizio De André in questa canzone, soprattutto per l’uso di metafore e immagini suggestive nel testo, si taglia con il coltello.

“Per Non Perdere Noi” è una riflessione profonda sull’amore maturo, quello che non è più alimentato solo dalla passione, ma da una scelta consapevole di restare insieme. Una perfetta ballata indie cantautorale in perfetto stile Brunori. L’ispirazione arriva dalla grande scuola italiana indie cantautorale, di cui Brunori, assieme a Brondi, Dente, Colapesce e Fabi, è uno dei massimi esponenti.

E per finire c’è “Guardia Giurata”, una canzone che francamente non si riesce a inquadrare bene, specie nel testo: comprensibile nel senso, sicuramente originale, ma difficile da accostare a qualche ispirazione. L’unica riflessione è questa: chissà cosa ne penseranno di questa canzone le guardie giurate di tutta Italia.

Se a qualcuno può sembrare che tutto questo sia semplice “plagio” o “copiare”, bisogna riconoscere che ci vuole talento anche per reinterpretare e dare nuova vita a opere preesistenti. La storia della musica, come già detto, è piena di esempi di artisti che hanno preso ispirazione da altri, ma il vero valore sta nella capacità di rielaborare, reinterpretare e rendere personale un’idea musicale. Brunori Sas, come De Gregori e De André prima di lui, ha dimostrato di possedere il talento necessario per trasformare le influenze in qualcosa di autentico e originale, dando un contributo significativo alla musica italiana contemporanea. La musica cantautorale è un continuo scambio di linguaggi e sensibilità, dove l’originalità non sta nell’invenzione pura, ma nella capacità di dare una nuova interpretazione a qualcosa di preesistente. È questo processo di rielaborazione che permette alla musica di evolversi senza perdere il suo legame con la tradizione. E Dario ha saputo riannodare i tanti fili spezzati da tempo, e oggi può dirsi, con merito, uno dei maggiori esponenti della musica cantautorale italiana. Con buona pace di chi, forse per invidia, fa finta di non sapere l’enorme differenza che c’è tra l’ispirazione e il plagio.