“Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci” (Mahatma Gandhi)

Fonte: L’intellettuale dissidente

di Savino Balzano

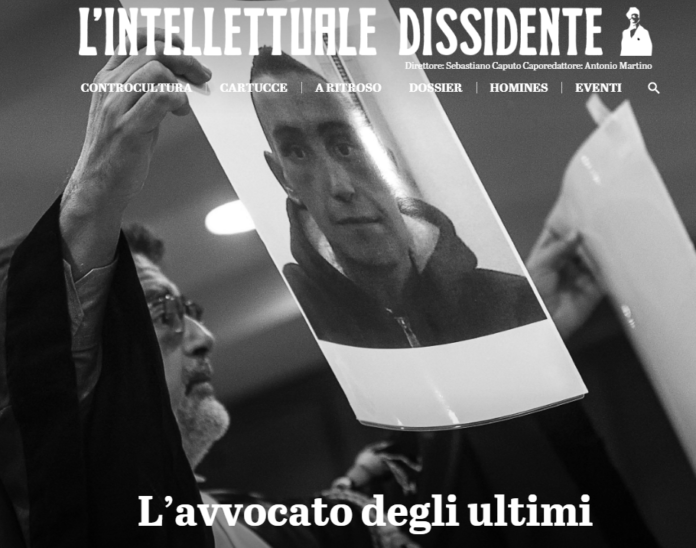

La sua è una vita professionale ricca di soddisfazioni e vittorie, ma allo stesso tempo faticosissima e irta di ostacoli. Fabio Anselmo è un avvocato, un penalista come ce ne sono tanti altri, eppure nello svolgimento del suo lavoro gli viene riconosciuta una forte dose di coraggio e un pizzico di incoscienza. Ha vinto il Premio Borsellino e nel suo percorso trova avversari persino nel mondo politico e sindacale. Ci siamo domandati il perché e ce lo siamo fatto raccontare.

Sul profilo facebook di Ilaria Cucchi si legge che – durante una passeggiata – dei giovani abbiano attirato la sua attenzione per gridarle “grazie” e che qualcuno si sia persino commosso. Insomma: chi è Fabio Anselmo? Da quando in qua i penalisti vengono fermati per strada e si rivolge loro un applauso? Inoltre lei è tra i premiati della XXI edizione del Premio Borsellino: perché la sua attività di avvocato assume una rilevanza sociale tanto marcata?

Posso dire che mi occupo di casi di presunta o accertata violazione di diritti umani soprattutto in danno dei cosiddetti ultimi. La mia esperienza professionale degli ultimi undici anni, quelli successivi alla vicenda Aldrovandi, mi fa concludere che purtroppo nel nostro Paese abbiamo una giustizia a due velocità. Una giustizia per certi versi anche un po’ “privatizzata”, proprio come la sanità, nel senso che abbiamo un procedimento penale che diventa un tritacarne per coloro che non abbiano disponibilità economiche per poter pagare consulenti e avvocati. Procedimento che invece può diventare anche troppo garantista per coloro che viceversa siano in posizioni di potere e detengano importanti disponibilità di danaro. La mia è un’esperienza ormai ultra decennale e consolidata dal punto di vista delle conclusioni che se ne possono trarre.

Esiste una onlus che si chiama ACAD: l’acronimo sta per Associazione Contro gli Abusi in Divisa. Appare curioso che dei liberi cittadini si associno per tutelarsi contro lo Stato stesso, contro l’uniforme. Che cosa sta succedendo? Com’è possibile che si sia reso necessario tutto questo?

C’è una caratteristica comune a questa tipologia di processo: in questi casi lo Stato non è quasi mai al fianco delle famiglie. Molto spesso le famiglie sono sole, affidate unicamente alla tutela del proprio avvocato e si trovano a dover affrontare l’ostilità anche degli stessi Pubblici Ministeri. Lo Stato non processa volentieri sé stesso. Quando parliamo di processi che abbiano per oggetto la tutela e la violazione dei diritti umani, sicuramente ci troviamo difronte a una situazione anomala. Sono tutti processi veramente difficili: viene processato il morto, viene processata la famiglia, e in termini emotivi ed economici il peso è veramente terribile. Questo, devo dire, accade di frequente.

Quanto costa difendersi dallo Stato? Quanto costa una causa del genere e quanto rileva questo profilo?

Tantissimo. Costa tantissimo allo studio legale dal momento che le udienze spesso sono serratissime. Le questioni medico legali poi sono molto delicate e parliamo di processi che durano anni. Sono processi molto impegnativi: la famiglia Cucchi ha sostenuto spese altissime e la famiglia Aldrovandi anche. Mi viene in mente un altro caso, quello di Filippo Narducci, che per fortuna è ancora vivo e non ha subito conseguenze fisiche drammatiche. Venne arrestato per presunta guida in stato di ebbrezza. La vicenda venne esposta in maniera rocambolesca dalla relazione di servizio e Filippo, descritto come violento e in fuga, venne condotto in Questura, senza avvisare il Pubblico Ministero e senza un verbale di arresto. Peccato però che le telecamere di una stazione di servizio avevano ripreso una scena completamente diversa: la violenza e la fuga imputate a Narducci in realtà non sono mai esistite e le immagini invece avevano documentato un pugno che Filippo ricevette un attimo prima dell’immobilizzazione e dell’ammanettamento. Anche in questo caso le difficoltà sono state tantissime: lo hanno processato, i giudici lo hanno assolto con motivazioni esemplari, ma abbiamo avuto una notevole ritrosia da parte della Procura a perseguire i poliziotti. I processi poi si moltiplicano, dal momento che scaturiscono denunce su denunce e i procedimenti si complicano incredibilmente, costringendo la famiglia offesa a impegni economici sovraumani. Io credo che in uno Stato democratico e civile questo non capiterebbe.

Non è previsto un rimborso o un qualche recupero di quanto speso?

Alle volte riusciamo a ottenere dei risarcimenti, ma tante volte questo non riesce e si consideri che comunque prima di arrivare ai risarcimenti passano anni. I risarcimenti volontariamente offerti poi vengono alle volte respinti dalle famiglie offese, dal momento che prevedono come presuppostol’accantonamento tombale dell’azione penale. Sono situazioni estremamente delicate.

La cronaca ha raccontato tante storie di abusi da parte di esponenti delle forze dell’ordine: qual è il filo rosso che lega tali fenomeni?

È una domanda molto delicata e necessita di una risposta altrettanto delicata: devo dire che in questi processi si respira più o meno sempre la stessa aria. Ricordo casi, come quello di Federico Aldrovandi, dove dopo un primo Pubblico Ministero sicuramente ostile, ne abbiamo avuto un altro che invece ha da subito, non senza la nostra collaborazione, dato impulso immediato alle indagini e ha permesso di ottenere giustizia con sentenze ormai definitive. Le famiglie però sono spesso costrette a sopportare attacchi continui da parte degli stessi imputati o dai sindacati di polizia che oggettivamente esorbitano dall’ambito di attività sindacale normale, per intervenire in procedimenti nei quali di sindacale non c’è proprio nulla. Uno Stato di diritto deve essere in grado di processare sé stesso, lo dice la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e lo dicono tutte le fonti di diritto internazionale. È una materia estremamente sensibile: parliamo del rapporto esistente tra il godimento dei diritti umani e il potere coercitivo in capo allo Stato.

Senza il rispetto dei diritti civili non credo si possa parlare di progresso: la base su cui fondare una società è costituita sempre dal rispetto dei diritti umani. Chiunque può sbagliare: il fatto di indossare una divisa non comporta una presunzione di santità, nel senso che si sbaglia a prescindere dal fatto che si indossi una toga, un camice o una divisa. Il fatto che il portatore di tali vesti possa essere chiamato a rispondere dei propri errori in sede di processo penale deve essere garantito dallo Stato stesso e, se così non fosse, si violerebbe il principio costituzionale secondo il quale la legge è uguale per tutti. In questi casi invece, tornando alla domanda, c’è una ritrosia di carattere psicologico e forse anche di carattere corporativistico a garantire processi normali quando l’oggetto è l’accertamento di una violazione dei diritti umani da parte di esponenti delle forze dell’ordine. Questo io penso sia assolutamente innegabile e fa da contraltare, dal mio punto di vista, alla stessa ritrosia che in campo politico noi riscontriamo all’introduzione di una normativa che punisca il reato di tortura. Di fianco all’enorme difficoltà prettamente processuale, infatti, si pone una incredibile resistenza, ormai trentennale, nonostante gli inviti rivoltici dalla CEDU e dall’ONU, a fornirci di una disciplina sul reato di tortura.

Qual è il compito della politica?

Il reato di tortura, nel nostro Parlamento, è un argomento tabù e questo fa veramente riflettere. Se l’approvazione di una normativa in materia costituisce un problema per le forze di polizia, stando alle prese di posizione pubblica da parte dei sindacati del settore, è inevitabile che insorga nei cittadini il sospetto che vi sia un problema effettivo di violazioni dei diritti umani. Io non sostengo, ovviamente, che le forze dell’ordine abusino sempre e sistematicamente della coercizione fisica e legittima, violando i diritti umani, però è chiaro che il tipo di clima che si respira nei processi e la forte ostilità da parte dei sindacati di polizia alla discussione e all’approvazione di una legge in materia di tortura lascino pensare.

Pertanto tali resistenze sarebbero la prova dell’esistenza del problema?

Per me il problema esiste e non lo dico solo io: lo dicono le sentenze della Corte di Cassazione. La giurisprudenza più volte ha fatto riferimento alla mancanza di una normativa in materia di tortura. E se la Corte evidenzia una mancanza di normativa volta a risolvere un problema, mi pare evidente che sia il riconoscimento dell’esistenza stessa di un problema che vada affrontato e risolto. Quando parliamo delle vicende del carcere di Asti, della caserma di Bolzaneto, della scuola Diaz, io credo che le evidenze siano tali da rendere il problema oggettivo. A me fa sorridere Giovanardi, quando sostiene in Parlamento che il problema in materia sia percepito solo da me. L’idea che un piccolo avvocato di provincia possa, da solo, spingere l’opinione pubblica a pensare che in Italia esista un problema in materia di tortura credo riveli da sola tutta la sua fragilità. Qui il problema c’è.

Per me il problema esiste e non lo dico solo io: lo dicono le sentenze della Corte di Cassazione. La giurisprudenza più volte ha fatto riferimento alla mancanza di una normativa in materia di tortura. E se la Corte evidenzia una mancanza di normativa volta a risolvere un problema, mi pare evidente che sia il riconoscimento dell’esistenza stessa di un problema che vada affrontato e risolto. Quando parliamo delle vicende del carcere di Asti, della caserma di Bolzaneto, della scuola Diaz, io credo che le evidenze siano tali da rendere il problema oggettivo. A me fa sorridere Giovanardi, quando sostiene in Parlamento che il problema in materia sia percepito solo da me. L’idea che un piccolo avvocato di provincia possa, da solo, spingere l’opinione pubblica a pensare che in Italia esista un problema in materia di tortura credo riveli da sola tutta la sua fragilità. Qui il problema c’è.

Si è fatto molti avversari: c’è chi ritiene che i suoi siano ad esempio processi mediatici. Lei sostituisce i tribunali con la stampa e la televisione? Perché ricorre all’opinione pubblica?

Io sono spesso criticato perché si dice che mi vanti di vincere i processi sui giornali. Questo non è vero. Io non vinco i processi sui giornali: io i processi li faccio anche sui giornali per attirare l’opinione pubblica. Attenzione, però, perché lo faccio per garantire un requisito richiesto dalle stesse sentenze della CEDU, le quali sostengono che questi processi debbano godere dell’attenzione dell’opinione pubblica perché quest’ultima serve a controllare come lo Stato processa sé stesso, come viene tutelato il rispetto dei diritti umani e soprattutto come questi siano tutelati preventivamente. Queste non sono parole dell’avvocato Anselmo, ma della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Pensiamo al caso di Aldrovandi: i giudici hanno riconosciuto a me il merito di aver attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, dal momento che – se non lo avessi fatto – la Procura avrebbe archiviato e la morte di Federico si sarebbe tramutata nell’ennesimo caso di mancata giustizia. Io vengo criticato per questo, ma sottolineo che l’unico strumento nelle mani di queste famiglie consista nel risolvere il naturale pudore di mettere a nudo, in piazza, il proprio dolore affinché si possa restituire un minimo di dignità ai loro morti. Consideriamo che in queste vicende si respira un clima assurdo: il morto viene colpevolizzato per il fatto di essere morto in quelle circostanze, come se fosse giusto voltare pagina dal momento che quella vita in fondo non conti nulla. Viene puntualmente battezzato come tossicodipendente, come spacciatore, come ubriacone, come pregiudicato, attraverso il ricorso a stereotipi tali da ingenerare nell’opinione pubblica una sensazione psicologica, in funzione della quale la vita di quella persona non valga tutto sommato nulla.

Qualcuno ha affermato che, dovendo scegliere tra drogati e carabinieri, sceglierebbe i secondi. Lei invece preferisce i drogati?

Io dico che non scelgo. Questo è il frutto di una certa propaganda. Io la chiamo proprio propaganda: possiamo chiamarla comunicazione malata? Chiamiamola così. Questa è la mistificazione di un problema che invece è delicatissimo perché se un carabiniere, un poliziotto, un agente di polizia penitenziaria, vìola i propri doveri, i primi ad avere interesse che venga espulso dal corpo e dall’istituzione di appartenenza – a garanzia del buon nome degli stessi – dovrebbero essere proprio i colleghi, proprio i sindacati. Il processo è personale: non processiamo un’istituzione. Invece tutte le volte i familiari sono costretti a registrare gli stessi fenomeni: si è costretti a difendere l’istituzione, dal momento che vengono accusati di muovere un processo contro di essa; nello stesso tempo spesso si trovano a fare i conti con indagini, come nel caso di Aldrovandi, condotte da colleghi in modo deviato, talvolta anche illecito (fatti certi dal momento che sono sfociati in procedimenti penali e condanne), in un clima totalmente favorevole ai colleghi imputati. In relazione alle vicende di Federico, si ricordi che i sindacati hanno espresso posizioni di solidarietà nei confronti degli indagati anche in relazione a fatti gravissimi.

Pensiamo invece a Stefano Cucchi. Noi possediamo un compendio di intercettazioni che è terribilmente tragico: ci sono intercettazioni dove gli indagati arrivano persino a vantarsi di ciò che hanno fatto a Stefano e sono intercettazioni inequivocabili. Le garanzie processuali vanno riconosciute a tutti, ma i contenuti di quelle intercettazioni sono veramente terribili. Ancora, il fatto che un indagato avesse quattro o cinque telefoni e distinguesse il tenore delle telefonate in base al fatto di sapere di essere intercettato o meno fa riflettere: tramite il telefono “ufficiale”, consapevoli dell’intercettazione in corso, si raccontavano le loro verità e gettavano fango sulla famiglia Cucchi; tramite gli altri telefoni, ritenuti occulti e non intercettati, si raccontavano le cose per come erano andate, mettendo a nudo la psicologia e i reali intendimenti e non manifestando la benché minima resipiscenza. Sono intercettazioni imbarazzanti e rispetto a esse abbiamo registrato attestazioni di solidarietà da parte di alcuni colleghi. Si rimane di stucco. Tornando alla domanda, nonostante il processo penale sia personale, il gioco consiste nello scendere in campo, tutti compatti, e mettere sulla bilancia da una parte il drogato e dall’altra l’istituzione: è un gioco veramente sporco.

Lei ritiene che vi sia un legame forte tra potere e abuso di potere? È possibile il potere senza il suo abuso?

L’esercizio democratico del potere è fondamento di un paese civile. È chiaro che il potere va esercitato in maniera legittima. Il ricorso alla violenza poi è da intendersi come estrema ratio, solo quando non vi sono altre soluzioni possibili e in presenza delle circostanze previste dalla legge. Detto questo, l’abuso di potere è fisiologico: quello che è importante è che chiunque sbagli sia chiamato a risponderne in maniera personale. Viceversa, questo gioco che contrappone il carabiniere al drogato è espressione politica incivile e soprattutto ingiuriosa nei confronti delle famiglie. Come a dire che, anche se una persona è morta per circostanze che non andavano poste in essere, resta comunque una morte giusta dal momento che l’Arma è preferibile a quel soggetto. Tutto questo non ha alcun senso, se non nel condizionare e orientare l’opinione pubblica.

Ed ecco che il problema torna ad essere politico e si registra ancora la necessità di una normativa in materia di tortura. È così?

Le difficoltà sono sempre le stesse. Io faccio sempre lo stesso esempio: è come se il Parlamento italiano si rifiutasse di varare una normativa contro la corruzione, affermando che essa costituirebbe un ostacolo all’esercizio delle funzioni parlamentari. È la stessa cosa: vi sono posizioni pubbliche da parte di alcuni sindacati che avversano una normativa in materia di tortura, dal momento che costituirebbe un ostacolo all’esercizio delle funzioni di polizia. È un ragionamento assurdo: quale conclusione dovrebbe trarre un cittadino nell’apprendere di posizioni di questo tipo?

A quale modello dovremmo ispirarci?

In un modello democratico nordeuropeo, mi viene in mente la Norvegia, l’avvocato Anselmo non servirebbe perché lo Stato farebbe giustizia e avrebbe la capacità di processare sé stesso: esisterebbe un Pubblico Ministero che fa indagini a trecentosessanta gradi ed è al fianco delle famiglie delle vittime senza alcun pregiudizio o ritrosia. In un modello del genere non avremmo bisogno di eroi.

A proposito di questo, c’è chi la definisce un uomo coraggioso: perché dovrebbe essere necessario il coraggio per fare quello che fate lei? Lei è avvocato, non un vigile del fuoco.

Qualcuno scherzando mi dice che sono un matto.

Ecco, è proprio questo il punto avvocato: perché nel suo lavoro oggi si rendono necessari coraggio e un pizzico di follia, incoscienza se vogliamo.

Perché è fortemente rischioso, le intimidazioni sono tante, le difficoltà sono enormi e perché anche da un punto di vista economico poche famiglie possono permettersi di sostenere certi processi. Chi fa l’avvocato in questo modo riesce a recuperare le spese quando i processi confluiscono nei risarcimenti. Spesso prima di arrivarci ci vogliono anni. Poi siamo oggetto di innumerevoli attacchi (pubblici o privati) e denunce infondate.

Proviamo però ad essere provocatori. È noto alla stampa che sarebbero stati esplosi, in diverse occasioni, colpi d’arma da fuoco presso una sua residenza in campagna. Chi subisce intimidazioni del genere, di solito, osteggia organizzazioni criminali organizzate. Come si spiega questo?

E allora bisognerebbe chiedersi perché mi sia stato riconosciuto il Premio Borsellino. A prescindere dalle intimidazioni fisiche, è necessario del coraggio dal momento che si diviene bersaglio di infiniti attacchi pubblici. Di me è stato persino detto che appartenga ad una sorta di lobby e la cosa mi fa sorridere amaramente. È difficile fare questo mestiere, esattamente com’è difficile per le famiglie ottenere giustizia quando si tratta di questi fatti. Faccio un esempio che davvero vale la pena di citare, che è quello di Rachid Assarag: è riuscito con delle registrazioni, furbamente, a far esporre coloro i quali nell’esercizio delle loro funzioni gli infiggevano violenza. Basta ascoltare le registrazioni: si parla di botte, sangue sulle pareti, minacce. Registrazioni del genere in un paese normale avrebbe comportato commissioni d’inchiesta, ispezioni ministeriali serie. Da quelle registrazioni emerge un quadro operativo e culturale terribile eppure non è successo nulla di rimarchevole. Noi andiamo avanti e Assarag ha già visitato una decina di carceri, continua a denunciare e a essere denunciato, cerchiamo di tutelarlo, rimane detenuto. Si moltiplicano i casi di denunce contro di lui per presunte aggressioni, nonostante per diverso tempo sia stato costretto su una sedia a rotelle.

Cosa vuole aggiungere?

Credo che abbiamo dinanzi a noi ancora molta strada perché un paese democratico e civile non può accettare tutto questo. Deve intervenire e purtroppo non accade. Nel contesto di queste vicende giudiziarie è essenziale garantire maggior rispetto alle vittime e credo che sia necessario fare in modo che l’attività dei sindacati non ecceda in maniera intollerabile in ambiti di scarsa pertinenza sindacale. Io credo nella massima garanzia delle libertà sindacali, però nelle vicende giudiziarie di Cucchi, Aldrovandi, di Bolzaneto, di sindacale non vedo proprio nulla. Ricordo quando, durante il processo sulla morte di Federico, venne pubblicato un comunicato stampa con la foto di duecento esponenti delle forze dell’ordine che esprimevano solidarietà agli imputati e tutto fu tollerato, nonostante avrebbe potuto influenzare pesantemente le dichiarazioni dei testimoni in fase di esame dinanzi alla Corte. Qualcosa non va. Io mi chiedo a cosa servano queste esternazioni pubbliche: servono a tutelare il buon nome dei colleghi e basta? Non lo so. Io lo interpreto come una sorta di avviso ai naviganti, come un modo per dire che non ci sia l’intenzione di fermarsi difronte a nulla e a nessuno. Spesso le esternazioni pubbliche dei sindacati di polizia lasciano perplessi, da ultimo le dichiarazioni del COISP contro il Generale Del Sette, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, che invece ha rilasciato dichiarazioni di grande equilibrio a seguito degli ultimi sviluppi della vicenda giudiziaria relativa a Stefano Cucchi: cui prodest?