Stiamo pubblicando ormai da diverso tempo alcuni stralci del libro-inchiesta di Francesco Forgione “Porto Franco: politici, manager e spioni nella Repubblica della ‘ndrangheta”. Dopo avere esaminato a fondo i rapporti tra il clan Piromalli e Marcello Dell’Utri per conto di Silvio Berlusconi, l’autore ci spiega la trasformazione della ‘ndrangheta e i suoi mille tentacoli che coinvolgono anche la magistratura e tutto il sistema che gira intorno alla Giustizia a Reggio Calabria. Roba che scotta e che si aggancia in maniera disarmante al caos delle toghe sporche di oggi.

Gli unici che in quegli anni non si sono accorti di cosa succedeva nei loro territori erano quelli che facevano politica, i sindaci, gli amministratori comunali, i presidenti delle Unità sanitarie locali. E se no che ce li mettevano a fare sulle poltrone del Comune? Quello che gli succedeva intorno non li toccava. Con tutti i problemi che c’erano di emigrazione e disoccupazione, dovevano pure perdere tempo per pensare ad altro?

Alla fine degli anni ’70, di fronte al giudice istruttore dell’inchiesta che porterà al “Processo dei 60”, sfilano tutti i sindaci della Piana, Mentre vengono interrogati, nelle contrade e tra le strade dei loro paesi scorazzano le camionette dei “Cacciatori”, i reparti speciali dei carabinieri impegnati contro i sequestri di persona e nella ricerca dei latitanti, le saracinesche dei negozi saltano a notti alterne, gli omicidi sono quotidiani. Però solo due sindaci si trentatré del comprensorio della Piana, conoscono l’esistenza della mafia: il sindaco di Cittanova, Arturo Zito De Leonardis, un rispettato e onesto avvocato democristiano, e il sindaco di Polistena Mommo Tripodi, un combattivo deputato e capopopolo comunista al quale la ‘ndrangheta ha già inviato qualche anno prima un caro saluto a pallettoni durante un comizio a difesa delle operaie delle serre.. Per gli altri, la mafia? Mai sentito parlare.

Al sindaco di Sinopoli, il paese della già allora potente cosca Alvaro, “non risultava che nel suo territorio operassero associazioni mafiose o di qualsiasi altro genere”. Aveva pure dimenticato l’attentato da lui stesso subito nel 1977, anche perché se lo avesse ricordato, con la carica che ricopriva, non avrebbe potuto dire che si trattava di cose di fimmine, corna e onore, che erano la ragione principale di attentati e intimidazioni in quel periodo. E non si era accorto che tra il 1976 e il 1977, i boss del suo Comune avevano fatto e gestito tre sequestri di persona e alcune decine di suoi concittadini erano già sotto processo. I giornali, nelle pagine di cronaca della Piana, non scrivevano d’altro. Ma lui leggeva solo le pagine della cultura, sport e politica internazionale.

Il sindaco di Rosarno, Antonio Alessi, ammette qualcosa a mezze parole, ma “per fare riferimento alla cosca dei Pesce e ai Bellocco, si rifà al sentito dire e alla voce pubblica”. Il sindaco di Rizziconi invece è un avvocato, Rosario Arcuri. Col mestiere che fa è anche il difensore della cosca Crea, che spadroneggia sul territorio. I capibastone e i picciotti li conosce bene da vicino, sono suoi assistiti, e sono costretti a bazzicare nel suo studio. Però di fronte al giudice è colpito da una sorta di sdoppiamento della personalità e nel ruolo di sindaco i boss della mafia non li ha mai visti né incontrati. Dice che nel suo Comune “si erano verificati soltanto singoli episodi delittuosi ma che, più che di delinquenza, trattavasi di momenti delittuosi… e quindi il Comune di Rizziconi deve considerarsi come un’isola immune dal fenomeno mafioso”. Anche a lui era sfuggito che a Rizziconi, tra il 1973 e il 1977, c’erano stati 14 attentati, cinque tentati omicidi e sei omicidi. Certo, se nei panni di avvocato difensore dei boss dovrà sostenere che i suoi assistiti sono innocenti, in quelli di sindaco non li potrà additare come i responsabili delle malefatte che avvengono nel suo Comune in quanto mafiosi. Insomma, se la mafia non esiste, è meglio per tutti.

Secondo il sindaco di Palmi, invece, “corre voce che i commercianti del suo paese sono taglieggiati… ma non si sono rilevati palesi interessi mafiosi…”. Non si era accorto che a Palmi, dal ’74 al ’78, c’erano stati sette omicidi, due sequestri di persona, decine di attentati, qualche centinaio di arresti e da mesi, nelle sedute del consiglio comunale, ci si scontrava su un tentativo di speculazione urbanistica sulla costa attribuita ai clan Piromalli e Mammoliti.

Il più chiaro di tutti era stato il sindaco di Taurianova: “Non esiste voce pubblica che indichi l’esistenza di associazioni mafiose, ma solo qualche voce sporadica”. Voci, solo voci, sempre voci. Quando invece è costretto a ricordare la sfilza di attentati che avevano scosso e colpito il suo Comune, dichiara di non ricordare, perché durante il periodo bombarolo era ammalato e colpito anche nella memoria. Era ammalato di amnesia pure quando tutta l’Italia guardava a Taurianova per l’eccidio di due carabinieri, trucidati a contrada Razzà durante l’irruzione in un summit di capimafia alla presenza di un importante uomo politico.

A Taurianova da decenni governava e avrebbe continuato a governare a lungo una famiglia, quella dei Macrì. Si alternavano tra fratelli, Olga e Francesco. Se una faceva il sindaco, l’altro faceva il capogruppo della Dc al consiglio provinciale o il presidente della Usl. Francesco era stato pure il segretario particolare del presidente della Repubblica, Antonio Segni, nonostante al Quirinale tutti sapessero, pure i corazzieri, che la sua famiglia era vicina alla mafia.

Francesco Macrì, quando doveva sconfiggere qualche avversario o un traditore interno al partito, si affacciava dal suo balcone nella piazza centrale del paese – Piazza Macrì, con al centro la statua di suo padre Giuseppe Macrì. che dava anche il nome all’ospedale e alla scuola – e lo additava in pubblico accusandolo di essere indegno e mafioso. Dopo la gogna, non passavano 24 ore e cominciavano gli attentati. Due settimane ancora e le cose si aggiustavano: l’opposizione si zittiva e il dissenso interno rientrava. E poi era un benefattore vero, per questo dava fastidio.

Un giorno, nel 1986, lo aveva spiegato chiaro e tondo pure a un giornalista del Corriere della Sera che era partito da Milano per incontrarlo di persona e guardarlo in faccia: “Ho 54 anni, sono nella Dc da ragazzo, sono passato per mille incarichi. Ovunque ho sistemato figli di questa terra. Nella mia vita avrò fatto assumere negli uffici pubblici circa tremila persone, forse più, ho perso il conto. Vengono tutti da me: don Ciccio mettete pace, don Ciccio risolvete questo problema. E io con la santa pazienza trovo le soluzioni. Sono come un missionario. Poi qui sono ignoranti. Si rivolgono a me persino per mettere pace tra moglie e marito. Vede, noi al Sud non siamo come voi al Nord che vi accordate tra partiti: l’Usl a te, l’assessorato a me. Qui soffriamo di una malattia terribile, l’individualismo. Ci vuole prestigio, e io ce l’ho“.

Quando nel 1987 il prefetto di Reggio scioglie la sua Usl e il presidente della Repubblica Francesco Cossiga firma il decreto, il Tar annulla tutto e riporta don Ciccio alla presidenza. Da quel giorno nella Piana lo dicevano tutti e lo scrivevano di notte pure sui muri e lungo le strade: “Don Ciccio può, Cossiga no”. Se l’è tirata avanti sino ai primi anni Novanta. E cho lo toccava! Alla procura della Repubblica di Palmi come capo c’era una nostra conoscenza, Giuseppe Tuccio, che con don Ciccio come sponsor verrà candidato al Senato dalla Dc proprio nel collegio della Piana. E’ lo stesso giudice di cui vent’anni dopo, nel 2007, parlerà al telefono dal Venezuela Aldo Micciché, dicendo che loro due, il latitante e il magistrato, erano “cazzo, culo e camicia”. Alla fine, però, cambiata la guida della procura ce l’hanno fatta e l’hanno arrestato.

Chiusa la carriera politica, don Ciccio muore. La cappella di famiglia, al centro del cimitero di Taurianova, è una specie di mausoleo e i suoi cari hanno voluto che riposasse a fianco del padre, che pochi anni prima, alla sua morte, avevano fatto imbalsamare ed esporre al pubblico come Lenin sulla Piazza Rossa. In tutta l’Italia, per colpa dei giornalisti, lo chiamavano Ciccio Mazzetta. Ma lui non si turbava, era un benefattore, e quelli dei giornali del Nord non lo potevano capire. Nella Piana era semplicemente don Ciccio e una parola di speranza ce l’aveva per tutti.

E che diceva invece il sindaco di Gioia Tauro, Vincenzo Gentile, che di Ciccio Mazzetta era grande amico? Così scrive il giudice di Cecé: “… Nonostante nel 1974 vennero effettuati circa 140 attentati dinamitardi… nulla gli risultava della presenza della mafia… né era a conoscenza che, già allora, Domenico Molé, il genero di don Peppino Piromalli, fosse un suo consigliere comunale, assieme ad altri parenti dei boss Mazzaferro e Mammoliti, tutti parenti o alleati dei Piromalli”. Del resto lo aveva detto pure a un giornale che dei Piromalli lui sapeva soltanto che avevano un distributore e forse avevano ricevuto qualche eredità.

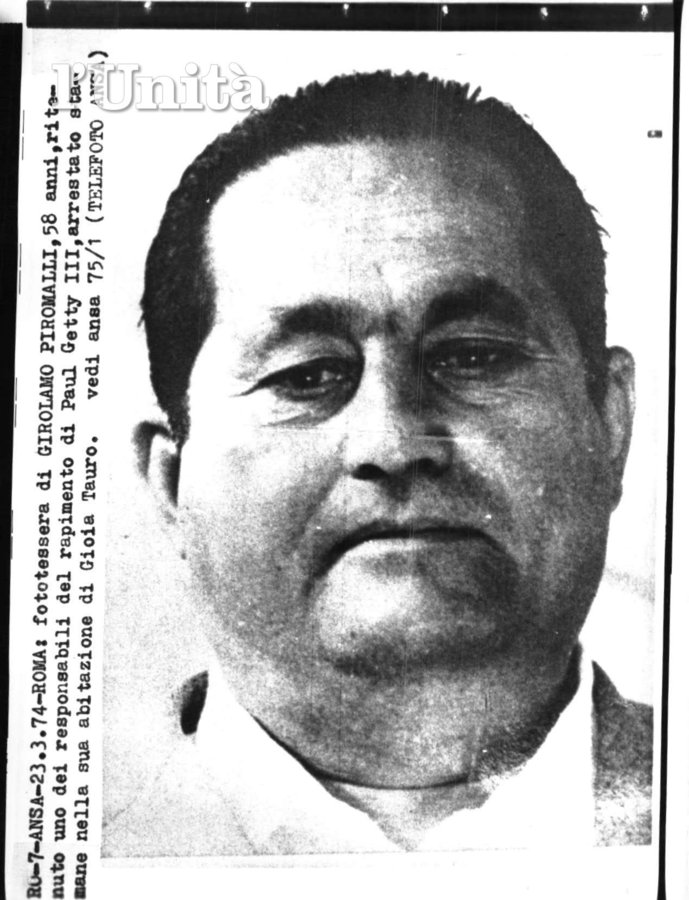

Questa era la Piana di quegli anni, al tempo della grande trasformazione, quando i boss continuavano ad ammazzare come avevano sempre fatto ma diventavano manager e imprenditori e, come oggi, avevano a disposizione sindaci, amministratori, politici. Eppure a quei tempi, nonostante qualche voce qua e là corresse, la ‘ndrangheta non esisteva e comunque non doveva esistere. E se qualcuno sparava minchiate bisognava subito intervenire. Una volta l’aveva fatto Girolamo Piromalli in persona. Edoardo Macino, uno di questi intellettualini di sinistra che i genitori avevano fatto studiare a Roma, tornato a Gioia si era messo a fare il segretario del Partito comunista. I Piromalli lo conoscevano e sapevano chi era perché per un periodo, studiando medicina, stava nella stessa pensione del loro nipote, quello che dopo la laurea si era trasferito a Milano dove ora fa il medico in un importante ospedale. Ogni tanto lo aveva incrociato pure don Peppino, mussu stortu, che stava a soggiorno obbligato a Fabriano ma, a dire il vero, tanto obbligato non era.

Lui, don Peppino, quando aveva nostalgia del nipote o aveva voglia di un pranzo con altri boss calabresi e siciliani nella sala panoramica del ristorante Il Fungo, prendeva la macchina e partiva per Roma. Tanto non lo controllava nessuno. E se qualcuno lo fermava sapeva chi chiamare, visto che dall’albergo dove era soggiornante telefonava ogni settimana a Palazzo Chigi, alla segreteria della Presidenza del Consiglio.

Edoardo, appena era diventato segretario nel 1975, aveva puntato gli amici che i boss avevano piazzato pure nella segreteria del Pci. Non era stato facile, ma alla fine li aveva fatti dimettere. E loro, i boss, fin lì avevano lasciato fare, neglio far buon viso a cattivo gioco. Poi però, quando aveva cominciato a parlare di mafia pure nei comizi, non se la potevano più tenere.

Gioacchino, che in quel momento è l’uomo del porto, chiama il padre di Edoardo e – come scrivono i giudici del “Processo ai 60” – lo fa accompagnare nella sua abitazione per “pregarlo di dire al figlio di smetterla di parlare di mafia, perché la gente pensava subito che si riferisse a lui”. Per fortuna, questa volta erano stati buoni, anche se lo scapestrato segretario non avrebbe smesso di parlare. Ma, in fondo, di che parlava se la mafia non esisteva? Lo aveva detto chiaro e tondo pure don Mommo, che nel 1975 si era fatto intervistare da Giuseppe Giò Marrazzo nell’ospedale di Messina per lo speciale della Rai Acciaio e poi, dedicato all’industrializzazione di Gioia Tauro.

Marrazzo: “Don Mommo Piromalli, il re della Piana di Gioia Tauro, il superpadrino, come si spiegano questi titoli?”.

Piromalli: “No, non li ho mai concepiti questi titoli, non li ho mai avuti… e non mi sento di essere ciò che dicono. Lo dicono solamente… lo dice la polizia e quelli che hanno interesse a dirlo per farmi male. Ma io non sono ciò che si dice. Non sono un padrino né il capo storico della mafia calabrese, perché io sono un padre di famiglia e sono soprattutto un perseguitato”.

Marrazzo: “Ma se si va nella zona si dice che lei è un uomo di rispetto…”.

Piromalli: “No… c’è molta differenza di essere un uomo di rispetto o essere un uomo mafioso, la cosa cambia, di molto cambia. Io sono un uomo di rispetto perché sono generoso e umano con tutti e allora la gente mi rispetta solo per via di questa virtù”.

Marrazzo: “Si dice per esempio che il Centro siderurgico sia sorto sotto il suo dominio…”.

Piromalli: “Guardi, io del Centro siderurgico posso dirle solo una cosa, che so solo la zona dove lo stanno costruendo”.

Marrazzo: “Ma questa mafia in Calabria non è un fantasma!”.

Piromalli: “Io non so se è un fantasma, io ho sentito solo in questi ultimi anni parlare di mafia, ma io… io non so che cosa significhi mafia… non so se è roba che si mangia, non so se è roba che si beve, io non so di dove se la sono inventata questa mafia. Ma dove l’hanno vista? Quale organizzazione hanno visto loro per dire “noi possiamo stabilire che questa è mafia”? Tanto è vero che non sono certi che c’è la mafia, ché quando fanno la proposta per il soggiorno obbligato a un individuo, dicono che è un presunto mafioso”. Parola di Patriarca, anzi presunto Patriarca.