Calabria: soccorso ed accoglienza mai dimenticati

Sono tante le storie di accoglienza e di solidarietà da parte dei Calabresi verso genti e popoli in migrazione nel Mediterraneo per cause diverse.

Secondo lo studioso Armin Wolf la Calabria fu Scheria, la patria dei Feaci. In questa terra, montuosa, boscosa e dalle fertili zolle Omero, nell’Odissea, Libro VI, ci narra di Nausicaa che accoglie Ulisse naufrago:

Via, date all’ospite, ancelle, da mangiare e da bere,

e nel fiume lavatelo, dov’è riparo dal vento…

vicino gli posero manto, e tunica e veste,

e nell’ampolla d’oro gli diedero il limpido olio,

e l’invitavano a farsi lavare nelle correnti del fiume…

Su, date all’ospite, ancelle, da mangiare e da bere.

La tradizione dell’accoglienza si è tramandata per millenni del Mediterraneo. Fra molti popoli del mare nostrum era consuetudine prestare soccorso ai naufraghi, dare loro da bere, da mangiare e abiti asciutti da indossare, prima ancora di chiedere loro chi fossero, da dove venissero e dove fossero diretti. È questa l’accoglienza che riceve Ulisse alla corte del re Alcìnoo, il quale mette a sua disposizione una nave e ricchi doni affinché il suo ospite possa fare ritorno in patria nella maniera che conviene ad un re.

Diodoro Siculo, nel Libro XIII dell’opera Bιβλιοϑήκη, racconta del viaggio degli Ateniesi in cerca di aiuto fra le colonie della Magna Grecia al tempo della guerra del Peloponneso. Gli Ateniesi, approdati nella Japigia, furono scacciati dai Tarantini e, una volta sbarcati a Thurii, fu tributata loro ogni cortesia. Poi navigarono verso Crotone, dove ricevettero rifornimenti, costeggiarono il santuario di Hera Lacinia e doppiarono il promontorio chiamato Dioscuriade. Successivamente superarono la località appellata Skylletion e Locri ed approdarono a Reggio.

Nei secoli VII ed VIII la potenza arabo-musulmana mise in fuga molti monaci ortodossi della Siria, della Palestina, dell’Egitto e della Libia che trovarono riparo nel Mezzogiorno d’Italia. La persecuzione iconoclasta diede origine ad un esodo massiccio di asceti e nel IX secolo i monaci siciliani emigrarono in Calabria a causa dell’occupazione araba.

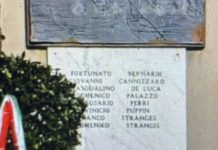

Ancora gli Albanesi si stabilirono in Calabria tra il XV e il XVIII secolo, in seguito alla morte dell’eroe Giorgio Castriota Scanderbeg e alla progressiva conquista dell’Albania da parte dei turchi-ottomani. Del XIII secolo è l’arrivo dei Valdesi che per due secoli vissero indisturbati nell’insediamento di Guardia Piemontese e successivamente vennero perseguiti dall’inquisizione spagnola nel XV secolo.

Recente è l’esperienza di ospitalità realizzata a Riace da Mimmo Lucano, modello dapprima acclamato ed attenzionato da studiosi tutto il mondo ed attualmente messo in discussione.

Sono solo alcuni esempi di storie di migrazioni e di accoglienza in questa terra. I Calabresi ancora oggi dividono con l’ospite il meglio di ciò che hanno, spalancano la propria casa, offrono i prodotti migliori della loro terra, si aprono al dialogo, narrando le loro storie familiari e i racconti tradizionali legati al luogo di origine. Si riempiono delle storie altrui, costruendo ponti umani, in una terra che, da cuore pulsante del Mediterraneo, è divenuta isola, in salum, nel mare, immobile fra il movimento delle onde, il rimescolamento dei flutti, la corrente del tempo che scorre.

Onore ai pescatori di Cutro, che non hanno esitato un secondo nel prestare soccorso ai naufraghi in balìa del mare in tempesta il 26 febbraio scorso. Si sono tuffati nelle acque gelide dello Jonio al buio, facendosi luce con le torce dei telefoni cellulari, tendendo le loro braccia verso coloro che gridavano aiuto e alternandosi nel mesto compito di strappare dalla risacca i cadaveri di quelli che non ce l’hanno fatta a pochi metri di distanza dalla terra ferma, fino a quando “figlia di luce, brillò l’Aurora dita rosate” e il chiarore del sole ha reso visibile e palese l’orribile strage conseguenza del naufragio.

Licofrone, nell’opera Alessandra, narra il viaggio di Menelao di ritorno da Troia, che, prima di fare ritorno a Sparta vaga per il Mediterraneo, dedito alla pirateria e di particolare interesse risulta la descrizione di un rito delle donne di Crotone. Quando Menelao sbarca in Calabria, giunge prima presso la città di Siris e poi al golfo Lacinio, dove Teti fa crescere per la dea Hoplosmia, ovvero Hera guerriera, un bosco tutto ornato di piante rigogliose come in un giardino. Già era consuetudine delle donne crotonesi piangere la morte di Achille, il nipote di Eaco e di Doride, il grandissimo eroe fulmine di guerra. In quelle occasioni le donne crotonesi si vestivano a lutto, in maniera semplice, sprovviste di ornamenti. Per tale motivo il promontorio Lacinio era dedicato principalmente ad Hera ma anche a Teti, madre di Achille.

Onore alle donne di Crotone che hanno pregato, vegliato e pianto per le vittime senza nome, per quegli uomini, quelle donne, quei bambini che hanno visto sopraggiungere la morte pochi attimi dopo aver creduto di avercela fatta. Cambiano le divinità, i riti, le religioni, ma la pietà, la compassione, determinati valori e sentimenti, oggi messi in discussione, in questa terra fanno parte di un habitus consolidato e costituiscono il patrimonio più prezioso che la città di Crotone abbia ereditato dal suo glorioso passato.

Architetto Alessandra Pasqua