La forte scossa di terremoto di questa mattina nell’area dello Stretto ha reso di nuovo attuali i puntuali “avvertimenti” del geologo Mario Tozzi. Meditate, gente, meditate e non andate dietro alle cazzate di Salvini e Occhiuto. Ché Schifani, giustamente, s’è già chiamato fuori.

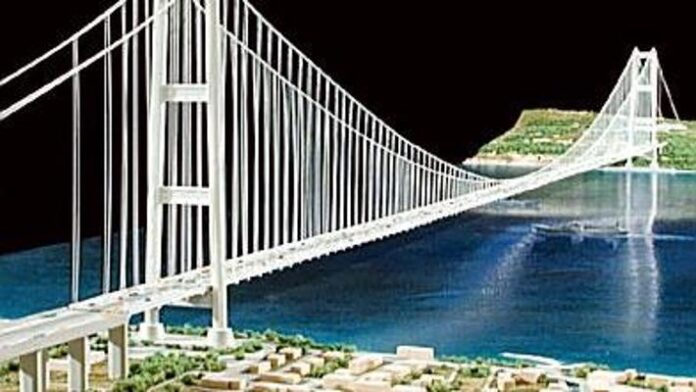

(MARIO TOZZI – lastampa.it) – Awajishima, ottobre 2023. A vederlo da lontano colpisce per come si innesta prepotentemente nel paesaggio fortemente urbanizzato dell’area urbana di Kobe: una sottile striscia bianco latte che diventa via via più grande con l’avvicinarsi, fino a canalizzare comunque lo sguardo. Mentre procedi sul ponte dello stretto di Akashi (Akashi- Kaikyo Ohashi) sei completamente risucchiato e ipnotizzato dai mostruosi cavi di sostegno (dal diametro superiore al metro) e dalle due torri che svettano per più di 300 metri, e ti sembra che una meraviglia simile valga la pena di costruirla ovunque si possa nel mondo, a prescindere dalla effettiva necessità infrastrutturale. Che nel caso dell’area di Kobe non doveva essere poi così pressante (poco più di 23 mila passaggi auto al giorno), nonostante la ben nota ossessione dei giapponesi per i cavalcavia, i viadotti e i ponti, obbligati come sono, almeno nelle grandi città, a sopraelevare metropolitane e strade, visti i rarissimi spazi residui. Oggi il traffico veicolare sul ponte è intenso e mi preparo a uscire sull’isola di Awaji, famosa per la pesca e le grandi cipolle chiare che vengono smerciate dappertutto. Ma se questo, che è il secondo ponte sospeso per lunghezza al mondo (il primo è quello sui Dardanelli a Istanbul), è così bello e integrato, perché dovremmo essere contrari al costruendo ponte sullo stretto di Messina?

L’obiezione più profonda è di carattere geologico, non ingegneristico: ponti in aree ad alto rischio sismico si possono costruire, come dimostra il ponte Akashi che è progettato e realizzato per reggere a magnitudo 7,5 Richter. Il progetto esecutivo del ponte sullo stretto di Messina è del 2016 e non risulta aggiornato, ma dovrebbe poter resistere a magnitudo 7,1 Richter, cioè la magnitudo assegnata a posteriori al terremoto del 1908 che provocò circa 100 mila morti e un consistente maremoto associato. Ma che senso ha costruire un ponte nell’area a maggior rischio sismico del Mediterraneo, quando non possiamo evidentemente essere sicuri che il prossimo terremoto avrà quella magnitudo e non una superiore?

Il terremoto che colpì proprio Kobe nel 1995 provocò oltre 6 mila vittime e trovò la città complessivamente impreparata. Lo stesso ponte, che allora era ancora in costruzione, subì slittamenti su un pilone e diverse deformazioni che costrinsero a riorganizzare le fasi finali della costruzione. I giapponesi non si aspettavano un terremoto così forte in quell’area, esattamente come non se lo aspettavano di magnitudo 9 nell’area di Sendai, dove le infrastrutture non erano commisurate e cedettero di fronte allo tsunami che provocò l’incidente ai reattori della centrale di Fukushima nel 2011. Infrastrutture perfette messe, però, in zone che non le possono ospitare senza rischi, come da noi insegna il monito del Vajont a 60 anni dalla tragedia.

Il paradosso, però, è un altro: ammesso che il prossimo terremoto nello Stretto sia davvero di magnitudo 7,1 Richter e che il ponte regga, a cosa servirà esattamente, se non a unire due cimiteri? Perché tali diventeranno Reggio Calabria e Messina, il cui patrimonio costruito subirebbe danni (e vittime) pesantissimi anche con magnitudo inferiori.

In occasione del terremoto del 1995 Kobe fu ricostruita con un pesante adeguamento antisismico che fu portato a termine praticamente insieme all’apertura del ponte (1998). Vado a visitare il Nojima Fault Preservation Museum dove è conservata la memoria di quel sisma terrificante, sia attraverso immagini catastrofiche di infrastrutture e case distrutte, sia attraverso la stupefacente musealizzazione di un tratto della faglia stessa che generò quel terremoto: in un’esperienza unica si ripercorre la dislocazione subita dal terreno con tutto il corredo di deformazioni anche su strade e case. Migliaia di giapponesi ogni mese hanno così un’idea precisa di cosa significhi un terremoto forte, incrementando una incorporazione culturale del rischio naturale che nel Paese è comunque già forte. Mentre da noi nulla ricorda alle popolazioni dello stretto il sisma del 1908, nulla viene messo a conoscenza riguardo il rischio sismico e sembra quasi che non ci debba essere un prossimo terremoto o che tutto dipenda dal fato.

Ha senso investire denari pubblici (12 miliardi di euro, il ponte di Akashi ne costò circa 3) per costruire il ponte a campata unica più lungo del mondo, mettendo in piedi una sperimentazione avveniristica di progetto e materiali, invece di risistemare antisismicamente, prima, il territorio dello Stretto? Con la barca passo sotto il ponte di Akashi e giro attorno ai due enormi piloni di sostegno che sono edificati direttamente nelle acque dello stretto. Nel caso dello stretto di Messina le due torri sarebbero, invece, imposte a terra, a Cannitello e a Ganzirri, insistendo su due zone delicate per gli ecosistemi, già protette a livello comunitario. Il tutto in un paesaggio che nulla ha a che vedere con quello giapponese, non foss’altro che per i retaggi culturali e mitologici, che verrebbe sventrato al punto da far sorgere qualche dubbio di costituzionalità sul ponte per via del nuovo articolo 9 della Costituzione che introduce la tutela degli ecosistemi e la responsabilità verso le generazioni future: sarebbero garantite da questa mostruosa infrastruttura?

Alzo lo sguardo dalla barca e noto la “gabbionata” che si trova al di sotto della sede stradale e dove passano cavi di servizio di ogni tipo. È molto più ampia del necessario perché lì sotto doveva passare la linea ferroviaria ad alta velocità che, invece, dopo il terremoto, non è stata più costruita. Perché? E, se da noi il ponte sullo Stretto potrebbe avere una sua ragione proprio in virtù dell’alta velocità, siamo sicuri che sarà realizzabile il passaggio ferroviario? C’è stato un dibattuto pubblico su tutte queste tematiche? Quali dati sicuri abbiamo in mano? Un’opera così impattante avrebbe bisogno di una discussione pubblica che fughi ogni perplessità, con precise assunzioni di responsabilità tecniche e scientifiche e con tutto un corredo di opere accessorie che rendano meno stridente il paradosso per cui il ponte non servirà certo ai pendolari reggini e messinesi, che ci metterebbero più tempo che non con gli aliscafi, e non renderà tanto migliore il viaggio in treno per chi deve raggiungere poi Palermo impiegandoci quattro ore. Un’autostrada fra due mulattiere, come ha fatto notare qualcuno. Ritorno verso Kobe in auto e ora il ponte mi appare sotto una luce diversa e emerge il suo vero e unico significato, quello per cui spesso gli uomini costruiscono infrastrutture gigantesche la cui utilità è tutta da dimostrare ma i cui impatti pesano da subito: la sfida contro la natura, considerata inevitabilmente come impaccio a un senso del progresso che, da questo punto di vista, non convince e inquieta.