(di Michele Serra – repubblica.it) – È peggio l’ipocrisia, che tutto nasconde però mantiene forma e decenza, o è peggio il suo contrario, che è l’aggressività spensierata, la briglia sciolta, il cattivo umore sbandierato? Per gli italiani della mia generazione, che hanno vissuto ormai molti decenni di vita nazionale, e hanno buona memoria della Prima Repubblica, chiedersi se si ha nostalgia della Dc, o al contrario si è felici di poterne finalmente fare a meno, vale come un buon test psicologico su se stessi e su come la si pensa sul mondo. Se si regge poco e male l’impatto con la sbracata insolenza della sedicente Seconda Repubblica, i suoi protagonisti cafonissimi, le sue scenate televisive, se si detesta la sua sostanziale anarchia, se la forma è un valore, se il narcisismo è un disvalore, allora è facile rimpiangere la Dc, i suoi abiti grigi, il suo paternalismo, il suo perbenismo.

Se invece si considera comunque utile e necessario “far saltare il tappo”, dare libero sfogo agli istinti, essere più sinceri con se stessi a costo di non trovarsi poi così belli quando ci si specchia, allora la Dc il 26 luglio del 1993 è morta per una giusta causa: consentire agli italiani di essere finalmente ciò che sono. Nel bene e nel male. Non un bello spettacolo, va detto: ma una rappresentazione più realistica rispetto all’aplomb surreale del Palazzo ai tempi della Dc, scosso dalle bombe e coinvolto nelle peggiori trame eppure con i vestiti sempre in ordine, e il tono notarile che non tradisce un sussulto.

Mutazione antropologica

Per giocare a carte scoperte, vi dico subito che sono moderatamente a favore della seconda tesi: ingessare un Paese e contenerne gli istinti è come tombare un fiume. Prima o poi saltano gli argini, la natura non è contenibile: quello che è successo, dunque, era inevitabile. I due “poteri forti” uguali e contrari, la Dc e il Pci, che si sono contesi e anche divisi il Paese per quasi mezzo secolo, erano comunque destinati a non reggere l’urto di una società in tumultuoso cambiamento, nella quale la soddisfazione dei desideri individuali e l’urgenza di autoaffermazione hanno travolto qualunque ideologia e ogni spirito di comunità (Pasolini la chiamò «mutazione antropologica», forse fu semplicemente la vittoria della società dei consumi sulla società dei doveri). Essendo l’Io, non il Noi, il target di ogni ufficio marketing e agenzia pubblicitaria che si rispetti, l’Io spodestò il Noi, quasi lo eliminò dalla scena.

Per questo si sono estinti Dc e Pci: non servivano più alla nuova Italia Ego-centrica, al nuovo mondo fondato sui “consigli per gli acquisti” e non più sui consigli del parroco, o del segretario di sezione. Berlusconi, padre indubbio della sedicente Seconda Repubblica, non avrebbe mai potuto essere democristiano, non tollerando alcuna compressione delle proprie ambizioni personali. Nonché dei porci comodi. La Dc non fu mai – né avrebbe potuto essere – un partito personale. Era una comunità di potenti, nella quale la ragione sociale era il collettivo – certo non il singolo leader, anche se ne ebbe di molto rilevanti, da Aldo Moro a Giulio Andreotti.

Senza inibizioni

Se dovessi riassumere la Democrazia Cristiana in un’immagine, penserei dunque a una gigantesca imbracatura – di quelle che si usano per bloccare le frane e le scarpate – che regge lo Stivale dalle Alpi alla Sicilia. Metafora più volgare: uno smisurato paio di mutande, levato il quale il corpo sociale si è come sciolto, mostrando liberamente tutte le sue vergogne. L’Italia senza Dc è un’Italia smutandata. Con eleganza si chiama secolarizzazione, ma la parola non basta a descrivere il crollo delle inibizioni (comprese quelle utili) che ha sconvolto la scena sociale e politica del Paese negli ultimi trent’anni.

Non era migliore, l’Italia precedente. Il tasso di ignoranza e di grettezza (si pensi solo al razzismo antimeridionale degli anni dell’industrializzazione) non era inferiore a quello odierno, moltiplicato dai social. L’analfabetismo non era “di ritorno” ma una maledizione atavica come la fame. I fascisti sempre una moltitudine – Giorgio Bocca diceva: metà degli italiani – anche se “in sonno”. Non siamo mai stati un popolo a misura dei nostri valori costituzionali, magnifico dono di una minoranza ispirata, colta e soprattutto convinta che il fascismo fosse stato un mostro immondo, la democrazia un arcangelo giustiziere che portava luce dopo le tenebre.

Ma tutte queste tare, deformità, mancanze, nella Prima Repubblica rimanevano imbrigliate. Contenute. Le si notava di meno perché la Dc, che era un partito-Stato dunque una parte che giocava il ruolo dell’intero, si portava tranquillamente in pancia tutto ma proprio tutto, anche le vergogne e i segreti, anche gli scandali e il sangue, conservando sempre intatto l’aplomb ministeriale e istituzionale.

Per fare l’elogio della Dc si è dunque costretti a fare l’elogio dell’ipocrisia, della faccia di bronzo, dell’impermeabilità del potere ai sentimenti e all’emotività. Ma va anche aggiunto (proprio per questo mi sono detto moderatamente, solo moderatamente favorevole a non rimpiangere la Dc) che l’ipocrisia, di questi tempi, potrebbe anche avere i suoi pregi: in parecchie circostanze può assomigliare alla buona educazione, e rimediare all’orrendo rovescio di maleducazione e arroganza che ci circonda. L’ipocrisia è un ammortizzatore di tanti urti che, in sua assenza, possono amplificare i loro effetti nocivi.

Difendere l’argenteria

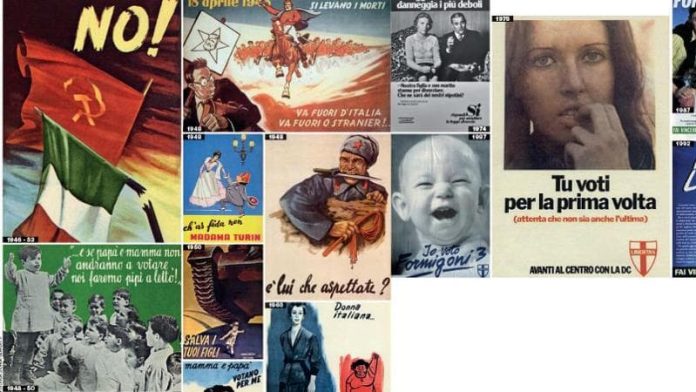

Forse l’elenco è la forma retorica più indovinata per descrivere ciò che fu la Dc. Con l’avvertenza che sarebbe un elenco interminabile, da qualunque parte lo si cominci già si sa che non finirà mai. Nel voto democristiano c’erano le pie donne e i sindacalisti della Cisl – spesso più oltranzisti dei comunisti della Cgil – i conservatori e i progressisti, i fascisti e i cattolici antifascisti, la Confindustria e la mafia, i contadini della Coldiretti e gli agrari, le parrocchie e la piccola borghesia laica di provincia. C’era il cattolicesimo sociale e c’erano i confindustriali che votavano Scudo crociato solo per «difendere l’argenteria» (come scriveva Fortebraccio sull’Unità), c’era Evangelisti con il suo greve traffico di favori e clientele e c’era la nobiltà solitaria di Dossetti, c’era la chiassosa volgarità del “tengo famiglia” e il silenzio claustrale dei conventi dove i capi andavano a fare esercizi spirituali, c’era il feticismo mussoliniano di Ciarrapico e il retaggio valorosamente democratico di don Sturzo e del Partito Popolare.

Molto di più di un partito, era una composizione di parti apparentemente inconciliabili eppure legate a un patto politico molto preciso – tenere l’Italia bene al di qua del Muro di Berlino. Uno “scopo unico” che aiutò a semplificare, e di molto, quel guazzabuglio di interessi diversi e di culture anche contrastanti. La Dc era soprattutto un “modo”, un sistema per tenere insieme le cose in maniera che non si scollassero. Di cattolico – a parte l’interclassismo, che è naturale per ogni confessione religiosa – ebbe soprattutto il vigile paternalismo, la sfiducia negli uomini: da non lasciare mai sgovernati, sono troppo fragili e troppo peccatori, vanno guidati, vanno consigliati. Avrebbe forse potuto reggere meglio, grazie al cinismo, la secolarizzazione dell’Italia, la legalizzazione del divorzio e dell’aborto: se non poté farlo fu perché l’idea del gregge da non lasciare abbandonato a se stesso, senza i suoi pastori, per i cattolici è un riflesso inestirpabile. «Se votate a favore del divorzio vostro marito scapperà con una ballerina», disse Amintore Fanfani in quella memorabile campagna elettorale (1974), dimostrando la massima sfiducia nei mariti e una evidente sopravvalutazione del numero delle ballerine.

La verità prima di tutto

L’irrigidimento democristiano sui temi civili, sonoramente sconfitto nelle urne, non fu però fatale a quella parrocchiona cui era stata affidata la tenuta atlantica dell’Italia, costasse quel che costasse. Ben altre spinte – proviamo a riassumerle in un solo concetto: bisogno di verità – squinternarono gli assetti della Prima Repubblica. Volarono tutte le carte, o quasi tutte, da tutti gli archivi, o quasi tutti (basta dire Ustica per capire che ci furono importanti eccezioni). Volarono dalle finestre dei Palazzi espugnati e finirono in mezzo alla strada, in mezzo alla folla. Se ne diede una lettura molto frettolosa e semplificata, si decise che il Palazzo era cattivo e gli italiani buoni, nacque il populismo che ancora scandisce il passo della politica italiana.

Ai partiti si negò ogni potere di dissuasione o di indirizzo, si decise che ormai potevamo fare da soli. Eravamo grandicelli, non avevamo più bisogno di tutela, del parroco, dell’oratorio, della sezione di partito. Abbiamo preteso la verità su noi stessi, e in un certo senso l’abbiamo avuta. Non quella sul ruolo dello Stato (dunque della Dc) nelle stragi nere, non quella su Gladio. Ma quella su noi stessi, sì. E, tornando al gioco di cui sopra: a tratti ci prende la nostalgia di quando, chi siamo per davvero, non lo sapevamo. Non potevamo saperlo. Chi ha nostalgia per la Dc ha nostalgia dei lunghi anni nei quali qualcuno ci ha aiutato a non farci troppe domande su noi stessi. Ma è meglio farsele, no? Anche se le risposte possono essere dolorose.

Sul Venerdì del 21 luglio 2023