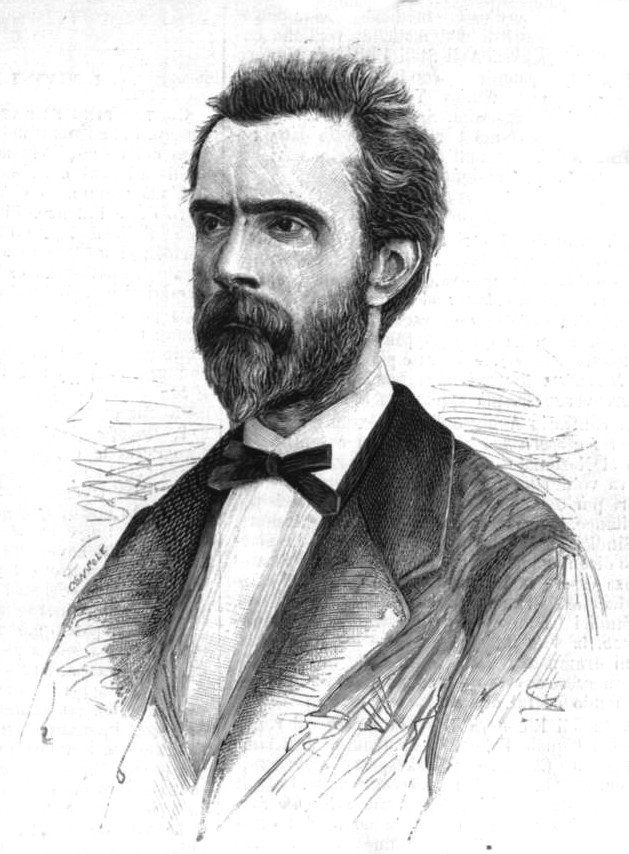

di Pasquale Rossi

Di seguito a queste poche righe, in cui riassumiamo la sua vita e la sua opera, riportiamo per intero la biografia del patriota e ministro cosentino Luigi Alfonso Miceli che compare nel 74° volume del Dizionario biografico degli Italiani, edito dalla Treccani nel 2010.

Luigi Alfonso Miceli, originario di Longobardi, veniva da una famiglia della borghesia agraria illuminata e liberale (il nonno paterno Alessandro partecipò alla battaglia di Maida del 1806, mentre il padre Francesco partecipò ai moti del 1821), aveva compiuto gli studi presso il Liceo Telesio di Cosenza e poi si era laureato in Giurisprudenza a Napoli. Fu un ardente patriota risorgimentale che aveva partecipato ai moti insurrezionali del 1844 e del 1848; mazziniano della Giovane Italia, partecipò alla difesa della Repubblica Romana del 1849; condannato a morte in contumacia dalla Corte criminale di Cosenza nel 1852; partecipò attivamente all’organizzazione della spedizione dei Mille e si imbarcò con Garibaldi a Quarto; con Garibaldi partecipò alle battaglie di Calatafimi e di Palermo e, alla presa della città; da Garibaldi fu nominato capitano di stato maggiore e avvocato fiscale del Supremo Consiglio di Guerra permanente; fu eletto deputato della Sinistra nel 1861; nel 1879 divenne ministro di Agricoltura, industria e commercio nel terzo gabinetto di Cairoli; lo fu nuovamente nei governi presieduti da Crispi dal 29 dic. 1888 al febbraio 1891; le sue battaglie politiche più importanti furono quelle in difesa delle libertà statutarie e quelle per il miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti; nel 1897 non fu rieletto, ma pochi mesi dopo fu nominato senatore a vita.

C’è una sola ragione al mondo per la quale quella via del centro moderno di Cosenza debba essere re-intitolata, peraltro prima della scadenza dei termini di legge, all’arcimassone Ernesto D’Ippolito e non rimanere intitolata al patriota garibaldino e ministro Luigi Alfonso Miceli?

Voce del Dizionario Biografico degli Italiani – Volume 74 (2010)

Nacque a Longobardi, in provincia di Cosenza, il 7 giugno 1824, settimo figlio di Francesco e di Antonia Campagna dei baroni di Sartano.

La famiglia, appartenente alla borghesia agraria, era dichiaratamente antiborbonica e filofrancese, in particolare il nonno del M., Alessandro. Per questo, all’indomani della sconfitta dei Francesi a Maida nel 1806, i Miceli furono vittime di una vera e propria strage, che costò la vita a sei esponenti della famiglia, tra cui donne e bambini. Il padre del M., fortunosamente scampato anche alla successiva repressione della polizia borbonica, dopo qualche anno tornò a Longobardi e, pur avendo preso parte ai moti del 1821, riuscì a riportare la famiglia a un certo grado di stabilità.

Il M. crebbe, quindi, e si formò in un ambiente intriso di ideali liberali; compiuti gli studi superiori nel capoluogo, si laureò giovanissimo a Napoli in giurisprudenza e, nelle intenzioni della famiglia, avrebbe dovuto intraprendere la carriera di magistrato. Iscritto nel 1844 alla Giovine Italia, l’episodio della fallita insurrezione dei fratelli Bandiera, che visitò in carcere, lo colpì profondamente e lo spinse definitivamente sulla via della cospirazione. Partecipò ai moti del 1848, nel corso dei quali divenne segretario del comitato insurrezionale. Fallita l’esperienza costituzionale nel Regno meridionale, per sfuggire alla condanna a nove anni di galera riparò a Corfù, dove rimase ben poco, raggiungendo Roma per combattere in difesa della Repubblica Romana. Dopo la caduta della Repubblica si recò a Genova, dove nel 1852 venne a conoscenza della condanna a morte in contumacia emessa dalla corte criminale di Cosenza.

A Genova, per sopravvivere, si mise a insegnare diritto e mantenne i contatti con i tanti patrioti meridionali rifugiati nel Regno di Sardegna. Vicino, in quegli anni, a G. Mazzini, la sua mancata partecipazione alla campagna del 1859 si può spiegare proprio con la tradizionale avversione dei mazziniani alle guerre regie.

Nel 1860 fu invece tra gli organizzatori della spedizione dei Mille e con G. Garibaldi si imbarcò da Quarto.

Partecipò alle battaglie di Calatafimi e di Palermo e, alla presa della città, fu nominato capitano di stato maggiore e avvocato fiscale del supremo consiglio di guerra permanente. Sempre dopo la conquista di Palermo gli fu offerto di entrare nel governo provvisorio, ma rifiutò per essere tra i primi a sbarcare sul continente e nella sua Calabria.

Candidato alla Camera dei deputati per la Sinistra, fu eletto nel 1861, nella prima legislatura del Regno d’Italia, per il collegio di Paola, che comprendeva anche il suo paese natale. Rimasto vicino a Garibaldi, nel 1862, ormai deputato, fu in Calabria tra le camicie rosse; si occupò, tra l’altro, della giustizia militare e partecipò allo scontro di Aspromonte.

All’indomani dell’intervento dell’esercito italiano contro i volontari garibaldini, protestò vigorosamente per l’operato del governo e fu tra i firmatari dell’ordine del giorno presentato in Parlamento per mettere in stato d’accusa l’esecutivo.

Nel 1862 fu anche nominato membro del comitato centrale e della commissione esecutiva per la provincia di Cosenza dell’Associazione emancipatrice, unione delle diverse anime dello schieramento democratico, che raccoglieva al suo interno liberali, mazziniani e garibaldini. Nel 1863, insieme con i colleghi A. Bertani e G. Nicotera, si dimise da deputato per protesta contro la dura repressione messa in atto in Sicilia e nel 1866 fu ancora tra i volontari garibaldini, con i quali combatté valorosamente a Bezzecca.

Il M., rieletto alla Camera per ben undici legislature (alle elezioni del 1865, sconfitto da G. Valitutti, che gli era succeduto dopo le dimissioni del 1863, fu comunque eletto nei collegi di Pozzuoli e Calatafimi, optando infine per quest’ultimo; dal 1874, dopo essere stato deputato per diversi collegi, tra cui anche quello di Sala Consilina, fu sempre eletto a Cosenza) partecipò intensamente all’attività parlamentare, figurando fra i protagonisti della vita politica nazionale.

In Parlamento aveva esordito a palazzo Carignano, il 16 apr. 1861, con un discorso sul disegno di legge governativo concernente l’intitolazione degli atti pubblici del nuovo Regno il quale, essendo, secondo il M., non un’estensione del Regno di Sardegna ma un nuovo Stato, essi avrebbero dovuto essere firmati dal re come Vittorio Emanuele I.

In seguito, nel corso del suo lungo impegno, si occupò dei temi più diversi. Tra le sue battaglie più importanti vanno in particolare ricordate quelle in difesa delle libertà statutarie e quelle per il miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti.

Nel dibattito parlamentare sulla lotta al brigantaggio, il 10 dic. 1861, contrastò duramente le tesi di Bettino Ricasoli, proponendo invece di «armare il Paese e avere fede in lui», cioè di utilizzare per la repressione e il mantenimento dell’ordine milizie guidate da patrioti locali. Sempre nell’ottica della difesa delle libertà previste dallo Statuto, con gli interventi alla Camera del 31 luglio e del 10 ag. 1863 – in quest’ultimo parlò a nome di tutta la Sinistra – si oppose alla legge eccezionale contro il brigantaggio, la legge Pica, ritenendo il fenomeno espressione di un disagio sociale e delineandone aspetti all’epoca raramente compresi. Il Miceli si mostrò quindi profondamente contrario ai provvedimenti eccezionali che al più eliminavano i sintomi ma non la causa del problema il quale, a suo parere, aveva la sua ragion d’essere nelle condizioni ancora sostanzialmente feudali in cui si trovava il Mezzogiorno; in questa chiave sollecitò, inoltre, una quotizzazione dei demani e dei beni di manomorta, nonché una legge sulla Sila.

L’8 nov. 1864 intervenne anche contro la convenzione di settembre, che prevedeva l’impegno del Regno d’Italia a non invadere lo Stato pontificio in cambio del ritiro delle truppe francesi da Roma, sostenendo che la convenzione era contraria ai principî fondamentali del diritto pubblico italiano, principî indiscutibili e necessari per l’esistenza stessa della Nazione. Dopo lo scontro di Mentana presentò un’interpellanza parlamentare per protestare contro l’arresto di Garibaldi, qualificandolo illegale, ribadire la volontà di portare la capitale d’Italia a Roma e proporre la rottura dei rapporti diplomatici con la Francia.

Dopo l’avvento della Sinistra al governo (1876) il M., il 24 nov. 1879, divenne ministro di Agricoltura, industria e commercio nel terzo gabinetto di B. Cairoli; lo fu nuovamente nei governi presieduti da F. Crispi dal 29 dic. 1888 al febbraio 1891. Nel 1897 non fu rieletto, ma pochi mesi dopo fu nominato senatore a vita per la 3ª categoria.

Morì a Roma il 30 dic. 1906.