La scomparsa di Claudio Giuliani ha rattristato la città di Cosenza. L’ingegnere aveva grande passione per i motori e in particolare per l’automobilismo e proprio qualche anno fa aveva pubblicato un libro “Corse e ricorsi” nel quale raccontava i fasti di un’epoca indimenticabile.

Via Roma da attraversare in direzione Rivocati, via Alimena a scendere verso via Montesanto, corso Umberto a tutta velocità per raggiungere la Riforma: può sembrare il contenuto di una delle recentissime ordinanze sulla viabilità cosentina, invece si tratta di un pezzo del circuito che i piloti percorrevano a metà anni ’50 per aggiudicarsi una delle tante corse automobilistiche di quell’epoca ormai lontana.

Cosenza era pazza per i motori, i tifosi litigavano su chi fosse il loro concittadino più abile al volante ed erano capaci di ritrovarsi in piena notte arrampicati su un muretto di qualche semideserta strada dell’hinterland per assistere alle prove dei loro beniamini. I cognomi dei corridori, in alcuni casi, erano gli stessi che ancora oggi si leggono nelle cronache sportive, come Scola o Fiertler, segno che l’amore per la velocità spesso si tramanda di padre in figlio.

Altri invece quel passaggio di consegne tra generazioni lo hanno interrotto da qualche tempo, ma per anni ne sono stati emblema vivente: è il caso della famiglia Giuliani, che per quasi mezzo secolo – dagli anni ’20 alla fine dei ’60 – ha raccolto successi sulle strade della Calabria e non solo.

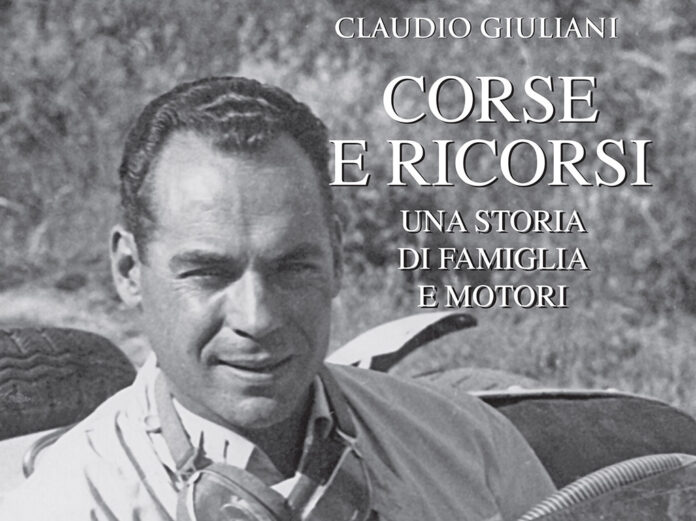

Salvatore, Domenico, Camillo, Ottavio Junior e Claudio Giuliani sono ora i protagonisti di un libro – “Corse e ricorsi” (Pellegrini Editore).

A scriverlo, proprio uno di loro, Claudio, già sindaco di Cosenza che, alla soglia degli 80 anni, ha deciso di svuotare i cassetti di casa e, sfruttando una memoria prodigiosa, far conoscere risultati e aneddoti di quel cinquantennio in un volume corredato da oltre duecento immagini d’epoca in gran parte ancora inedite. Un testo per appassionati di auto – Giuliani, da ingegnere meccanico, non lesina nei dettagli tecnici – ma anche per chi ama i tuffi nel passato e delle quattro ruote si interessa poco.

Nelle pagine di “Corse e ricorsi”, infatti, c’è un mondo scomparso: quello di gare lunghe centinaia di chilometri come la mitica Targa Florio o nelle quali si rischiava di arrivare dietro qualcuno più lento perché la polvere sollevata dalle ruote sulle strade ancora sterrate rendeva impossibile qualsiasi sorpasso per un inseguitore; quello in cui un pilota partiva da Cosenza verso Trento a bordo della sua auto da corsa, disputava una gara e se ne tornava in Calabria come se fosse la cosa più normale del mondo o in cui un ragazzo si faceva prestare un carburatore da un cugino, i freni da un amico e li assemblava su una macchina “da città” per partecipare a qualche gara di nascosto dai genitori.

I Giuliani quel mondo lo hanno attraversato in lungo e in largo e come dei Forrest Gump nostrani hanno incrociato i loro destini con personaggi entrati nella storia come Tazio Nuvolari, Juan Manuel Fangio, Renzo Castagneto o Giovanni Gronchi, immortalato mentre, non ancora Presidente della Repubblica, dà il via al Giro di Toscana sventolando la bandiera a scacchi. E così, tra una foto sull’anello dell’alta velocità a Monza (Camillo Giuliani fu il primo calabrese a correre lì) e un aneddoto su improvvisati copiloti che portano una damigiana di vino in macchina per vincere la paura, ci si ritrova in un’Italia lontanissima e in bianco e nero, restituita al lettore in tutto il suo fascino.

Claudio Giuliani racconta le prime, vere competizioni automobilistiche avvenute in Calabria, e in particolare, nel Cosentino, dove proprio i piloti locali si distinsero bene su piste e strade che oggi farebbero rabbrividire gli incalliti dei rally.

Iniziando dalla Coppa Sila, che fu inaugurata nel 1924. Cioè, ricorda l’autore, dopo la siciliana Targa Florio (che si svolse dal 1906 al 1977) e prima della Mille Miglia, iniziata nel 1927.

La prima edizione di questa gara si svolse su un tracciato di 144 chilometri, tutti nell’altopiano della Sila e su strade in gran parte non asfaltate. Era, precisa ancora Giuliani, una gara di regolarità: in altre parole, i piloti dovevano tenere una velocità media di 45 km orari. Roba tutt’altro che facile dati i mezzi e le vie. Sembra di rileggere le belle pagine dedicate da Alessandro Baricco ai primi treni, che viaggiavano a 40 orari stipati di passeggeri impressionati dall’impatto con una componente fino ad allora sconosciuta o quasi nella loro vita: la velocità. E c’è da dire che la Calabria di quell’epoca ricordava sin troppo la società della belle époque: arretrata ma desiderosa del progresso, fino a farne un’ideologia.

L’ideatore della Coppa Sila fu un medico, il professor Giuseppe Catalani. La sua idea piacque a tal punto che, a partire dalla seconda edizione, il percorso fu ampliato e fu aggiunto un altro premio: la Targa Catalani, dedicata ai vincitori di un tratto difficile del percorso, compreso tra Cosenza e Montescuro. Ventotto km in cronoscalata, che poi, a partire dal 1959, sarebbe diventata la Coppa Sila tout court.

Anche il fascismo, che governava con velleità modernizzatrici, si prese il suo: a partire dal 1929, il premio fu denominato Coppa Michele Bianchi, in omaggio al ministro calabrese, già quadrumviro della Marcia su Roma.

Dopo l’interruzione bellica, la gara riprese col suo nome originale. Non era più l’Italia fascista ad assistervi, bensì quella che si preparava al boom, che avrebbe lanciato le grandi competizioni e tagliato fuori dall’agonismo che contava quei pionieri che, con sacrificio e sprezzo del pericolo, avevano lanciato l’automobilismo nei sogni di almeno due generazioni.

Già, ammonisce l’autore: quando iniziarono queste competizioni, la motorizzazione di massa, appena vagheggiata dall’ultima classe dirigente liberale, pianificata dal fascismo ma realizzata solo a partire dagli anni ’60, era abbondantemente di là da venire, quindi l’automobilismo era uno sport per i più abbienti. L’élite dell’élite. E, aggiungiamo noi, una élite di folli, che osavano correre in auto quando molti, tra i pochi che potevano permettersene una, avevano paura persino di camminarci. Il tutto a velocità che oggi fanno ridere: camminare voleva dire procedere tra i 30 e i 50 km orari, correre significava andare dai 50 km orari in su. E cento all’ora era la velocità di Nembo Kid.

Tra i pionieri figurano un paio di generazioni dei Giuliani.

Si parte, è il caso di dirlo, da Salvatore Giuliani (1881-1964), fratello del nonno dell’autore, e Domenico Giuliani (1903-1969), zio dell’autore. I due parteciparono in coppia alla primissima edizione della Coppa Sila e arrivarono quinti a bordo di una Fiat 501 S, che raggiungeva una velocità massima di 75 km orari. Un bolide, per l’epoca.

La galleria di famiglia prosegue con Camillo Giuliani (1913-1991), papà dell’autore e nonno dell’autore ombra, vincitore, nel 1959 della Targa Catalani. Poi si termina con l’autore, habitué della Coppa Sila e di varie altri tornei, e suo cugino Ottavio Giuliani Jr (1940-1969)…