Iacchite’ pubblica settimanalmente uno studio su “L’Evoluzione del Linguaggio e del Giornalismo nella storia delle Radio Private Calabresi” curato da Edoardo Maruca, giornalista professionista e radiofonico dagli albori dell’editoria locale.

Molte persone cresciute nell’epoca delle radio private, ritroveranno mode, modi, tendenze e «fattarelli» che hanno caratterizzato il periodo dal 1976 al 2017. Quarant’anni di Radiofonia locale attraverso la quale sono passati milioni di sogni, di parole, di musiche, di studio e di emozioni che hanno accompagnato varie generazioni di Calabresi.

PARTE PRIMA https://www.iacchite.blog/calabria-la-storia-delle-radio-private-introduzione-di-edoardo-maruca/

PARTE QUINTA Calabria. Storia delle radio private, l’evoluzione del linguaggio giornalistico (di Edoardo Maruca) – Iacchite.blog

PARTE SESTA Calabria, la storia delle radio private. La Pubblicità Radiofonica (di Edoardo Maruca) – Iacchite.blog

PARTE SETTIMA Calabria. La storia delle radio private. Lo Speaker Radiofonico (di Edoardo Maruca) – Iacchite.blog

PARTE OTTAVA Calabria. Le radio private negli anni Novanta (di Edoardo Maruca) – Iacchite.blog

PARTE NONA – LE TECNOLOGIE DIGITALI

di Edoardo Maruca

Gli anni a seguire modificarono fortemente i giornali radio e tutta la programmazione delle Stazioni Calabresi: le nuove tecnologie, l’utilizzo professionale del compact disc, registratori sempre più portatili, i primi telefoni analogici portatili «tacs», spianarono la strada a quello che da lì a poco sarebbe diventato il Citizen Journalism.

Velocità di esecuzione e mancanza «voluta» di particolari ha provocato, in seno alla professione giornalistica, una sottovalutazione delle specificità e anche delle potenzialità inespresse del giornalismo radiofonico che è stato esplorato a fondo solo per quanto riguarda la radiocronaca. Sicuramente un genere di primaria importanza e prettamente radiofonico, ma comunque limitativo rispetto alle caratteristiche della radio nell’era attuale. È dubbio che l’informazione radiofonica sia riuscita pienamente a configurarsi sulla base dei parametri degli anni ’90 della radio.

Il Calo degli ascolti delle radio Calabresi

La legge Mammì, lo sviluppo delle radio a diffusione Nazionale e il progressivo indebolimento di quelle locali che, abituate ad «americaneggiare», non avevano ancora riadattato la programmazione rivolgendosi a un target locale, determinò un drammatico calo di ascolti per tutta la radiofonia Calabrese. Proprio sul finire degli anni ’90 interruppero le trasmissioni molte radio della «prima era» come Radio Punto Nuovo a Paola e RC International a Reggio Calabria.

Anni 2000 e Internet professionale

La comunicazione cellulare e Internet hanno contribuito a migliorare il prodotto nella forma “velocità – trasparenza” a scapito della sostanza «approfondimento» e oggi la radio si sente un po’ «stretta» tra l’autorevolezza della carta stampata e la visibilità del mezzo televisivo; ancor più, negli ultimi anni abbiamo assistito a un eccesso di’ informazioni gestite da chiunque e su questo il «Citizen Journalism» offerto dai social media, Facebook su tutti, sembrerebbe avere autorizzato chicchessia a pronunciarsi su ogni cosa, allontanando il diritto sacrosanto di esporre un’idea, dal giudicare senza sapere, a favore di un sensazionalismo e un voyeurismo un po’ fetish.

Il Citizen Journalism, un tipo di giornalismo sviluppatosi grazie a Internet, è stato definito come giornalismo partecipativo; questo non prevede una comunicazione unidirezionale dall’emittente al ricevente, ma una partecipazione attiva da parte del lettore; perciò, il ruolo dell’emittente e quello del ricevente, non sono così gerarchicamente distinti, ma grazie allo scambio continuo di informazione, l’emittente può diventare ricevente e viceversa. Anche la possibilità di commentare un articolo giornalistico sul web può essere considerata come una forma di giornalismo partecipativo, ma nel corso degli anni gli utenti si sono spinti sempre più oltre, facendo emergere appunto la figura del «cittadino giornalista».

Probabilmente per il primo decennio del 2000, l’informazione radiofonica è stata avvertita come una forma narrativa corale, un intellettuale collettivo e le sue caratteristiche sono diverse sia dall’autorevolezza che dalla celebrità. Questa differenza «talvolta sentita come una minorità», ha provocato, in seno alla professione giornalistica, una sottovalutazione delle specificità e anche delle potenzialità inespresse del giornalismo radiofonico, che è stato esplorato a fondo solo per quanto riguarda la radiocronaca: sicuramente un genere di primaria importanza, prettamente radiofonico, ma comunque limitativo rispetto alle caratteristiche della radio nell’era attuale.

All’evaporazione della credibilità giornalistica, si antepone la controtendenza che attribuisce al professionista la capacità di fare diventare un fatto, notizia. Le opinioni spesso litigano con i numeri e le statistiche dicono che, dopo anni di effervescenza multimediale talvolta incontrollata, il giornalismo radiofonico sta tornando di moda. Tra il 1998 e il 2002, la percentuale media del parlato e della fruizione radiofonica delle radio speakerate è cresciuta del 15-20% nelle varie emittenti, addirittura più 24% nel 2012, per questo motivo l’informazione sulla radio privata ha inserito un numero sempre maggiore di notiziari o rubriche (meteo, traffico, borsa, etc.etc.) anche al di fuori delle ore canoniche d’informazione e, se i massmediologi statunitensi hanno ragione, il giornalismo che riuscirà a sopravvivere alla crisi è quello «di precisione. La radiofonia locale potrebbe andare in questa direzione se non ci fossero editori incapaci di fare opportune valutazioni. Pensate che danni possano arrecare le radio locali di sola musica. Giradischi attaccati a dei «baracchini» che vantano la stessa dignità delle poche stazioni vere radio rimaste. Conosco editori che non hanno mai letto un libro …

Le tecniche utilizzate nel Format Radiofonico

Che «fare radio» stesse diventando una cosa seria era evidente e a dire il vero, quello che sembrava essere nato per gioco diventava ogni giorno più complesso ed elaborato. La diffusione sempre maggiore dello Streaming in Rete, iniziava a offrire alternative specifiche alla radio generalista. Gli Italiani, si sa, hanno sempre guardato gli Statunitensi come punto di riferimento per la radiofonia, del resto, la storia professionale Americana è più lunga di quella Italiana di almeno quarant’anni. Dopo i primi tentativi della fine degli anni ’90, il 2000 si apre con il «Format», ovvero un insieme di elementi (Musica, Jingle, Style) atti a comporre e «configurare» un programma di intrattenimento o di informazione radiofonica.

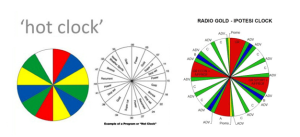

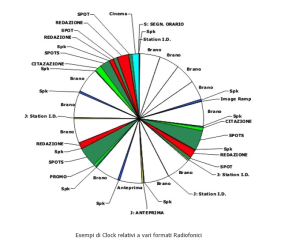

In radiofonia, il termine «format» non può prescindere dal cosiddetto “clock” orario, dovendo tener conto di tutti gli “inserimenti” che il palinsesto prevede in un determinato momento della giornata. Quella che fino a qualche anno prima era «la scaletta», sarebbe diventata condizione indispensabile per la costruzione del «Clock Radiofonico». La costruzione del Clock vale per ogni tipo di programma, soprattutto quando si lavora in una radio che ne prevede uno fisso, valido per tutte le ore, allo stesso modo come nelle radio di flusso. Ancora più valore, assume per quegli speaker che preparano il programma dalla A alla Z nelle stazioni di piccole e medie dimensioni, dove si sceglie anche l’argomento di cui parlare, i temi, la musica.

L’importante è avere il quadro chiaro di ciò che si andrà a fare dall’inizio alla fine e di dove collocare certi interventi rispetto ad altri. Le regole da seguire per la pianificazione di un clock sono le seguenti:

- Sapere con precisione quanto tempo occorre parlare, quante sono le interruzioni previste e cosa contengono. Nel caso in cui è presente il clock radiofonico sapremo ad esempio di dover parlare di cinema dalle 10.07 alle 10.10

- Non uscire mai dal tema della trasmissione che solitamente deriva dal tipo di radio o dal genere di programma che si conduce. Gli argomenti da affrontare, poi, potrebbero essere disposti in un graduale approccio alla materia in modo da incuriosire il più possibile l’ascoltatore.

Stabilito l’argomento (genere, ospite, colore, etc. etc.), i contenuti devono essere poi inseriti nei vari «momenti» del programma. Alcune notizie possono essere approfondite solo dopo aver scelto di passare il brano dell’artista in questione, altre giocando con gli ascoltatori e mettendo in palio gadget dell’emittente, altre ancora potrebbero essere spunti per l’intervista agli ospiti o agli esperti.

Esempio di Clock suggerita da un Software di automazione radiofonica

L’identificazione dello stile di una determinata stazione passa dunque anche attraverso la (clock) che ne determina il Format: «jingles, sigle, stacchi, promo». L’identificazione dell’emittente è affidata soprattutto al suo formato, oggetto di una specifica progettazione intorno a cui si muovono consulenze e ricerche di mercato. Mentre in televisione il formato è uno schema di programma, ovvero un’idea che viene esportata, comprata e venduta, in radio il formato è una formula; una determinata percentuale fra musica e parlato, questo insieme di caratteristiche, diverso per ciascuna stazione, è quello che permette al pubblico di quella emittente, di riconoscerla all’istante e dunque di fidelizzarsi a essa, di sceglierla, di preselezionare la sua frequenza .

Nel campo della radio di palinsesto, l’informazione assume la forma di programmi o di appuntamenti. Nella radio di flusso ad esempio, il modo in cui è offerta l’informazione dipende dal formato scelto: nel caso dei formati musicali più spinti, l’informazione assume la forma di notiziari spot di massimo 2 minuti, ripetuti ogni ora allo stesso punto del clock e talvolta rinforzati al mattino con durate più lunghe. In pratica, ciò significa 2o3 “hard news”, più altrettante prese dalla cronaca rosa, dal gossip, dalle curiosità “soft news”.

Talvolta compare anche l’informazione di servizio: traffico, risultati sportivi, oroscopi. Quando la radio è più parlata e assume un formato «talk & news», accanto ai notiziari, compaiono «notiziari specializzati» sempre cadenzati a orari fissi. Soprattutto al mattino, il talk assume una connotazione informativa e si tramuta in un contenitore non molto diverso da quello della radio di palinsesto, se non per le durate più brevi. Le «tabelle di marcia» qui sotto riportate a esclusivo scopo didattico sono state create da Radio Cosenza Centrale, storica Radio Calabrese nel 1991

1) LA PUBBLICITA’

Inizia sempre con un jingle e viene sempre intervallata dal logo musicale della radio” la sequenza termina SEMPRE con un jingle. Una gradevole, ulteriore personalizzazione, andrebbe fatta con i vari liners disponibili sul “sul bianco”

2) SEGUIRE LA CLOCK È GARANZIA DI ASCOLTO

Un corretto bilanciamento musica/parlato denota professionalità. Lo speaker, ha l’errata percezione che parlare di più, sia un elemento migliorativo. L’attenzione dell’ascoltatore cala dopo 30 secondi, dopo un minuto è affaticato, dopo due, si distrae o addirittura cambia stazione. Parlare per più di due minuti specie se di un solo argomento uccide il programma. Nelle competizioni vince chi alza la media, andare piano è un’arte…

3) LA PUNTEGGIATURA

_ci aiuta a cambiare espressione vocale e timbrica evitando monotòni tipici di chi legge. Sarebbe opportuno “immaginarla” anche parlando a braccio.

4) PARLARE

_sul finale di un disco e sull’intro del successivo “senza base e senza bianco” riuscendo a modulare e concludere la battuta è prerogativa di pochi. Provare e riprovare… l’esperienza fa lo speaker.

5) LA CLASSIFICA

_è semplicemente una trasmissione con i numeri … Dare troppe informazioni sul cantante, sacrifica lo stile personale e l’ascolto.

6) IN DIRETTA

_può capitare di sbagliare parola, verbo, articolazione… inutile scusarsi o ripetere: Lo speaker bravo “e modesto” non dà mai nulla per scontato, anche se ha esperienza; simula l’intervento, rilegge il testo prima di aprire il microfono. Da quanto tempo non sperimentiamo qualcosa di diverso?

7) SPESSO SI E’ PREVEDIBILI

_lo stesso jingle nello stesso momento “tranne rubriche”, tedia. Una battuta ripetuta (…) “sms, siti, mail”. spesso sono nella bocca di chi non ha altro da dire, lo speaker senza contributo esterno deve essere più bravo.

8) CHI PENSA

_di assentarsi per un certo periodo e registra, tenga a mente che, alcune canzoni o successioni, si ricordano facilmente. Sarà pertanto opportuno programmare il successo del momento piuttosto che un disco story.

9) TRASMETTERE IN SUCCESSIONE

_due novità sono sbagliate (classifiche a parte). L’ascoltatore si disorienta, la radio non è più “frendly”. Sarebbe opportuno intervallare le promozioni da un successo.

10) IL LIVELLO DI 0 DB DEL MIXER

_corrisponde a – 9db sul vu del software, questa differenza si chiama protezione (headroom). In ambiente digitale, tutto quello che supera lo 0db è distorsione. Una discreta preparazione tecnica, completa la figura del radiofonico.

La Regolazione Musicale per gli Speaker Radiofonici

Nella concezione moderna della musica pop/rock, la “metrica internazionale” è lo standard riconosciuto dalla maggior parte dei musicisti, dj, produttori discografici e dai Radiofonici.

INTRO

È l’introduzione della canzone, in genere strumentale diffusamente composto da due periodi (da 8 tempi)

STROFA OPPURE VERSO (4 versi 2 tempi) x 2 nel vezzo di alcuni 8

In genere è la parte più tranquilla del brano e per definizione si contrappone al ritornello che la segue sempre, tranne in poche eccezioni. In genere la strofa è di 8 battute ed è costituita da progressioni di accordi piuttosto semplici come ad esempio le sequenze di un solo accordo oppure le sequenze circolari di due accordi.

RITORNELLO/CHORUS/REFRAIN (4 versi e 4 tempi) x2

il ritornello della canzone ovvero la parte più semplice e più facile da memorizzare all’interno del chorus. Il ritornello si contrappone alla strofa perché è il punto in cui la composizione raggiunge la massima intensità. Se la canzone è strumentale il suono “protagonista”si comporta come il cantante (4 versi e 4 tempi) Il ritornello oppure Riff contiene una o più parole uno o più suoni detti Hook.

L’HOOK

È letteralmente il “gancio”, l’elemento che richiama l’attenzione dell’ascoltatore. Può essere parte del “verse”, oppure in altri casi del chorus. VARIAZIONE O MIDDLE è quasi sempre costituita da 8 battute. La variazione compare in genere solo una volta in un brano ed è seguita quasi sempre dal ritornello, meno spesso da una strofa o da un assolo.”

BRIDGE

Il ponte che ci introduce nella seconda parte della canzone talvolta strumentale al più corale. Le sequenze di accordi maggiormente usate nel Bridge data la sua brevità sono quelle usate anche per le strofe, spesso sono sequenze di 2 accordi.

SECONDO CHORUS E SECONDO VERSO/RIFF SEZIONE STRUMENTALE/ASSOLO

Può trattarsi di una ripetizione di una delle parti precedentemente analizzate, molto spesso l’ultima strofa è costituita da un assolo o da una sezione strumentale la quale conduce al ritornello finale e alla conclusione del brano.

IN RADIO LO SPEAKER PARLA IN QUESTO PUNTO

CHORUS/FINALE – il ritornello della canzone ripetuto due volte, spesso la seconda volta ha un semitono piu’ alto (4 versi/ 4 tempi) x 2

CODA – “Outro” La parte conclusiva del pezzo, a volte in fade out con i cori a volte conclude di tronco. Nei pezzi “dance”, il Bridge o la Coda, sono allungati dall’inciso spesso caratterizzato solo da percussioni o accompagnate da uno strumento elettronico, è il momento in cui il dj mixa…

Audio digitale, leggi anche

AUDIO ANALOGICO PROFESSIONALE, ANCHE I CRETINI HANNO UN’OPINIONE (edoardomaruca.it)

La prossima settimana: 2010 La trasformazione delle radio

- Tutte le fonti bibliografiche e diverse, cfr, riferimenti, ibidem, raison d’être e varie, sono riportate in calce su Radiofonia (edoardomaruca.it)